| DXA(デキサ)X線骨密度測定装置 お客様の声 高齢女性におけるDXA骨密度判定の取り扱い |

|

| はじめに |

|

加齢に伴う骨粗しょう症が原因で骨折が起こると、一時的又は永続的なActivities of daily living(ADL)の低下や、特に高齢者の場合は寝たきりの原因となります。すなわち健康寿命の延伸において、骨粗しょう症の早期の的確な診断と治療は、重要なポイントの一つだと言えます。

|

| DXAを導入して気づいたこと |

当院にDXA測定装置Prodigy Advance‐C(GEヘルスケア)(写真)が導入されたのは2012年9月の事でした。それまではMD法により中手骨の骨密度を測定していました。

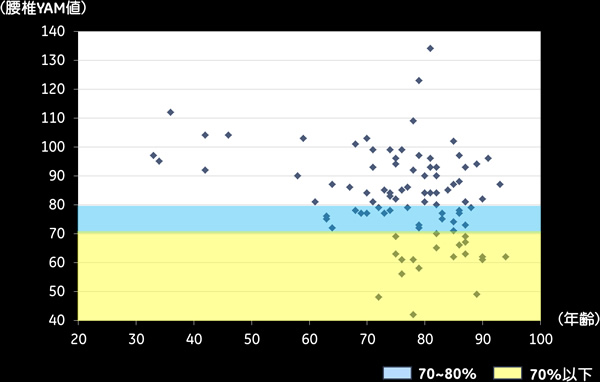

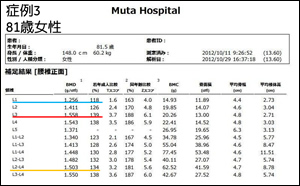

導入当初から測定結果に違和感を覚えるケースがありましたが、導入から3カ月が過ぎた辺りでその違和感を整理してみると以下のようなものでした。(図1)

1 何となく(MD法に比べ)全体に数値が高くないか!? 2 異常に高いYAM値はなぜ? 3 骨折との相関があるのか? 4 モニタリングに適してるのか? ではなぜこのように感じたのでしょうか?

|

| 原因究明 |

| 最低値を見る |

|

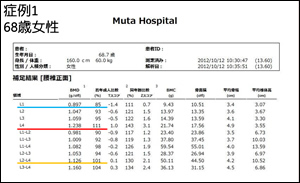

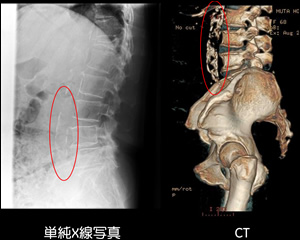

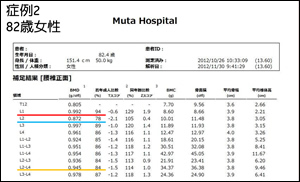

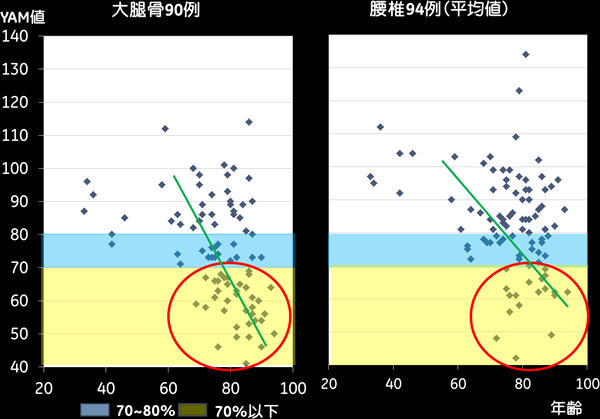

今回の検証では上昇因子を特定しましたが、逆に見かけ上%YAMを下降させるような要素は同定していません。また当時装置メーカーに見解を求めたところ、「椎体の最低値がその人本来の骨密度を下回ることはない。」ということでした。 前出の94例と、そのうち大腿骨近位部を測定できた90例の測定結果をグラフにしてみると図8のようになります。

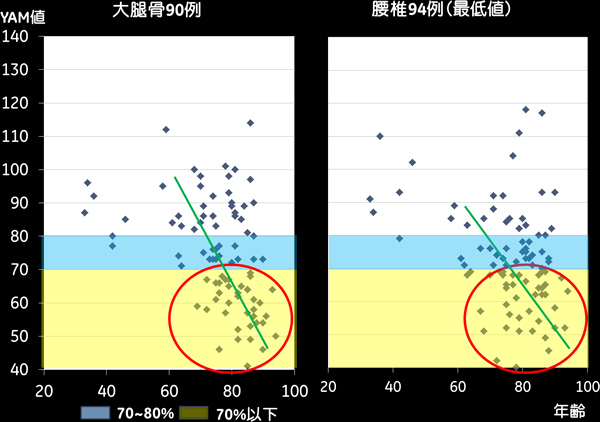

傾きと%YAMが70%以下のプロットの数は、明らかに違っています。そこで、腰椎平均値ではなく最低値をグラフにしたものが図9です。

傾きと70%以下のプロットの数は、かなり近くなっていることが分かります。 大腿骨近位部は腰椎に比べ、上昇因子の発生は極端に少ないですから、大腿骨近位部の測定結果は、本来の骨密度に近いと考えられます。つまり腰椎の最低値での評価は、平均値での評価より有用ではないかということが示唆されます。また前出の論文には、最低値で判定した場合に一般的な有病率と差異はなかったことが記述されています。ただし、理想的にはDXA測定と腰椎単純X線撮影をペアで行い、上昇因子を除外した椎体の平均値で評価するべきですが、コストや被曝などの問題もあり、実際には難しいのではないでしょうか。

|

| 腰椎と大腿骨近位部の相関 |

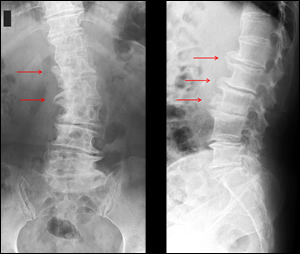

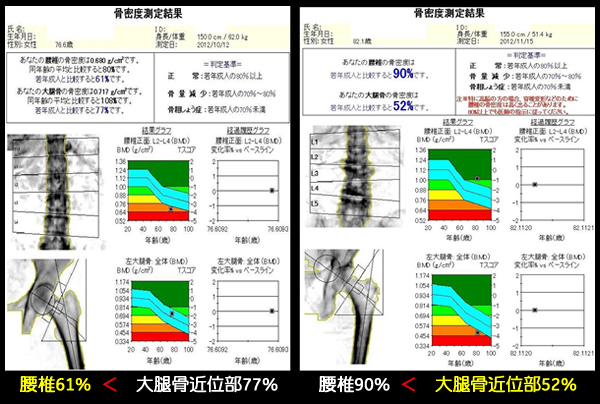

これまでは各部位の骨密度は相関するという前提で、中手骨や橈骨、踵骨などの測定結果を基に、骨粗しょう症診療が行われてきました。今回の詳細検証を行う中で、腰椎の骨密度は高いが、大腿骨近位部の骨密度は低いケース(図10右)やその逆のケース(図10左)も見受けられました。ですから可能な限り腰椎と大腿骨近位部の両方を測定し、骨粗しょう症の診療にあたるべきであると考えます。

|

| まとめ |

|

これまで述べたことをまとめます。

※お客様の使用経験に基づく記載です。仕様値として保証するものではありません。 資料請求などのお問い合わせがございましたらこちらまで |