Dual Energy CTを用いた

大腿骨近位部不顕性骨折の早期診断

兵庫県立加古川医療センター

整形外科部長 高原 俊介 様

はじめに

大腿骨近位部骨折は高齢者に多くみられる代表的な骨折であり、一般病院においても救急外来で頻繁に遭遇する。多くの症例では単純X線画像で明瞭な骨折線や転位を認め、診断は容易である。しかし、約3〜5%の症例では単純X線や単純CTでも骨折線が不明瞭な「不顕性骨折(occult fracture)」が存在する。

不顕性骨折の診断にはMRIが第一選択とされるが、休日・夜間などの時間的制約により、迅速な撮像が困難な施設も多い。また、ペースメーカー装着例や認知症による体動制限など、患者側の要因で撮像が不可能な場合もある。迅速な診断は入院の要否や手術適応の判断に直結し、診断の遅れは完全骨折への進展、死亡率上昇、手術時間・入院期間の延長、医療費増加などの悪影響をもたらすことが報告されている。

近年、Dual Energy CT(DECT)の骨髄浮腫検出能に優れる特性を利用し、脊椎圧迫骨折の早期診断に有用であるとする報告が増加している。本稿では、大腿骨近位部不顕性骨折におけるDECTの有用性について、当院での経験をもとに報告する。

当院での経験

当院では2022年以降、転倒などの外傷後に股関節痛を訴えるものの、単純X線および単純CTで骨折の診断が困難であった症例に対し、DECTおよびMRIを施行している。これまでに18例を経験し、MRIを確定診断としたところ15例で骨折を認めた。

全症例の両股関節(既存骨折の1股を除外し計35股)を対象に、経過を知らない3名の医師(放射線科専門医、整形外科専門医、整形外科専攻医)が後方視的にDECT画像を読影した結果、整形外科専門医は14例(感度93%)、放射線科専門医および専攻医は13例(感度87%)を骨折と判定した。特異度は放射線科専門医および整形外科専門医が100%、専攻医が89%であり、いずれも高い診断精度を示した。

なお、本評価では患側情報および疼痛の有無をマスクしており、臨床情報を加味すればさらなる診断精度の向上が期待される。今後、エビデンスの蓄積により、MRIを行わずに診断・治療方針決定が可能となる可能性が示唆される。

症例1

87歳男性。転倒後に右股関節痛を主訴に救急搬送。単純X線およびCTでは大転子に骨折を認めるが、転子部骨折は不明瞭であった。

DECTでは転子部内側に至る骨髄浮腫像を認め、翌日に撮像したMRIで同部位に一致する骨折線を確認。大腿骨転子部不顕性骨折と診断し、早期に骨接合術を施行、術後速やかに歩行を再開した。

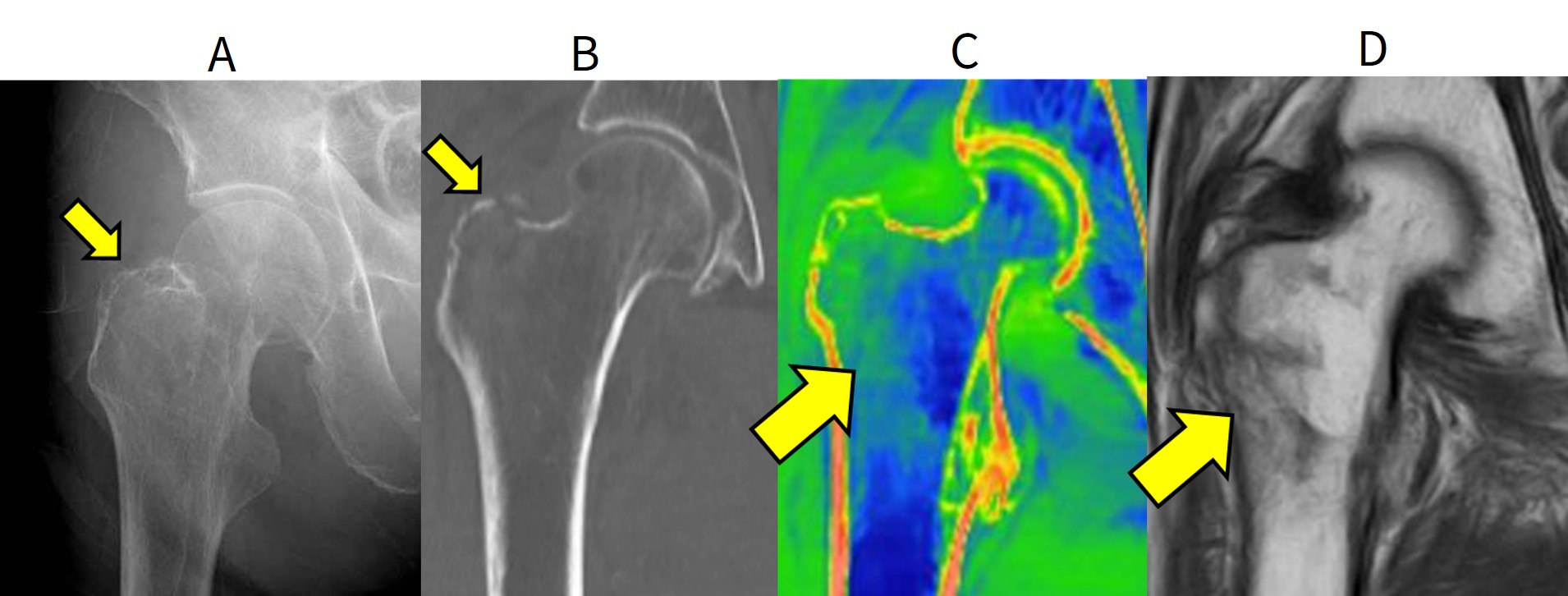

図1.右大腿骨転子部不顕性骨折

A.単純X線で大転子部に骨折が疑われる。

B.単純CTでは大転子骨折を認めるが、転子部には骨折線は認められない。

C.DECT像では転子部内側方向へ至る骨髄浮腫像(緑色の領域)を認める。

D.MRI(T1強調像)で転子部内側へ深達する骨折線を認める。

症例2

82歳女性。転倒後に左股関節痛を訴え救急搬送。単純X線・CTでは骨折所見は不明瞭であったが、DECTにて大腿骨頚部に骨髄浮腫を確認。MRIではT1強調像で骨折線が描出され、大腿骨頚部不顕性骨折と診断。骨接合術を施行し、早期にADLが回復した。

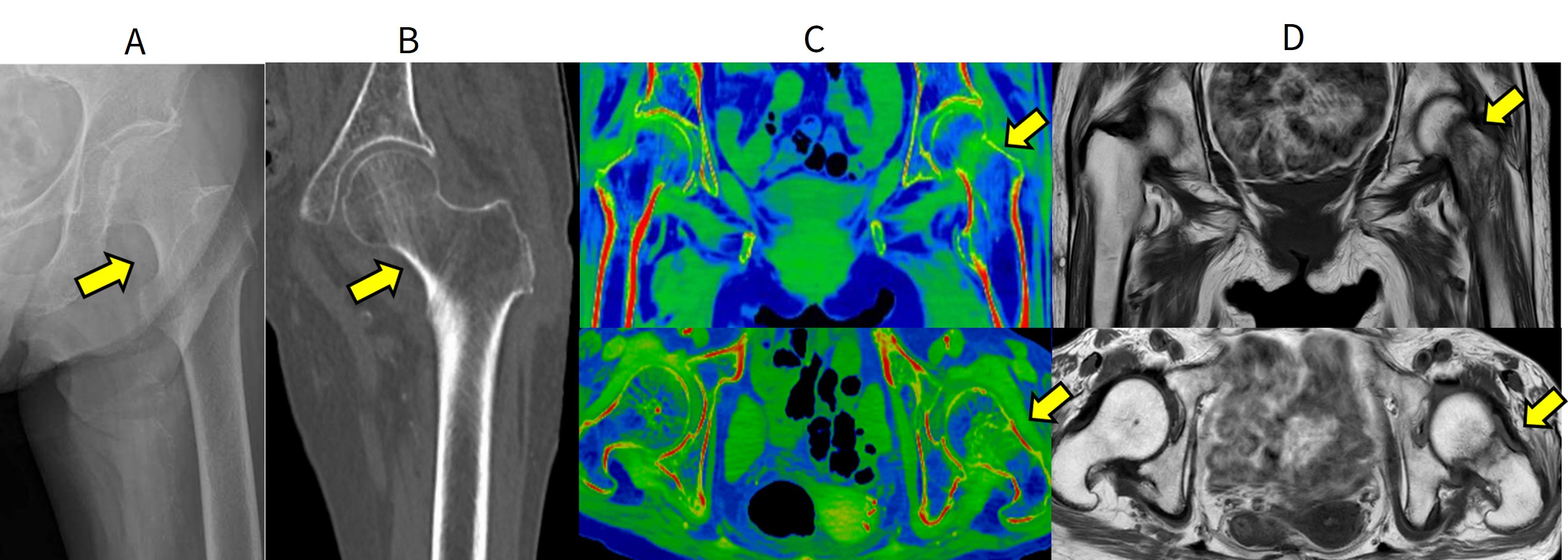

図2.左大腿骨頸部不顕性骨折

A.単純X線で骨折では明らかな骨折は認めない。

B.単純CTでも同様に大腿骨頸部に骨折線は認めない。

C.DECT像では大腿骨頸部に骨髄浮腫像(緑色の領域)を認める。

D.MRI(T1強調像)で大腿骨頸部に骨折線を認める。

DECTによる早期診断の臨床的意義

大腿骨近位部骨折は受傷から治療までの迅速性が重要であり、受傷後48時間以内の手術が死亡率および合併症発生率を低下させることが広く知られている。そのため、初診時に診断から手術適応判断、術前検査、家族説明・同意取得までを一連で完結させることが望ましい。

MRI検査待機により診断が遅れると、再度の家族説明を要する場合があり、結果として臥床期間延長および合併症リスク上昇につながる。DECTは短時間で撮像可能であり、不顕性骨折に対する感度・特異度がともに高いことから、初療段階で手術計画の立案・同意取得までを可能にする検査法として有用であると考えられる。

大腿骨転子部不顕性骨折に対するDECTの可能性

大腿骨転子部不顕性骨折の治療方針は議論が多く、手術適応の判断がしばしば問題となる。手術を行えば早期離床が可能となる一方で、過剰手術は合併症や医療費の増大を招く。

近年ではMRIで骨折線の内側深達度を指標として手術適応を判断する報告が多い。当院では骨折線が大腿骨横径の50%以上に内側に及ぶ場合、保存的治療では完全骨折へ移行するリスクが高いため、原則として手術を選択している。

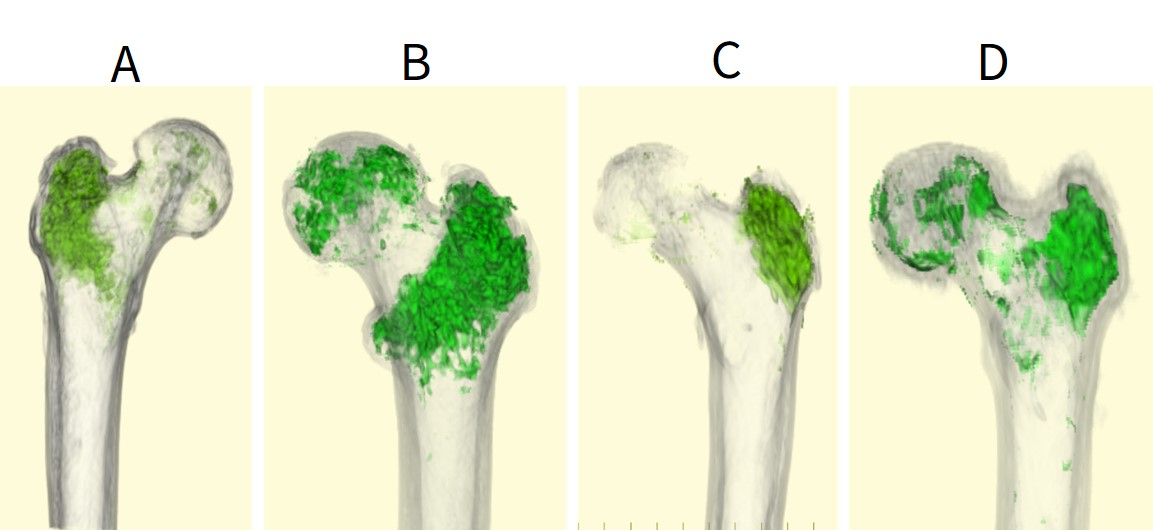

DECTでは骨髄浮腫の範囲を三次元的に再構成できるため、骨折線の深達度評価が視覚的に容易である(図3)。画像再構成法や評価基準の標準化は今後の課題であるが、MRIとのvalidationが確立されれば、DECTは転子部不顕性骨折における手術適応判断にも応用可能な検査となる。

図3.骨髄浮腫の局在

A、B.転子部内側に骨髄浮腫が至る大腿骨転子部不顕性骨折

C、D.大転子のみに骨髄浮腫が限局した症例

まとめ

DECTは脊椎や骨盤など他部位での報告と同様に、大腿骨近位部不顕性骨折の早期診断においても有用である。MRIに代わる新たな診断モダリティとして臨床現場での普及が期待される。また、DECTはMRIの代替にとどまらず、診断・治療計画決定までを一貫して支援するツールとして臨床応用の拡大が期待される。今後はMRIとの比較研究や診断アルゴリズム確立に向けた大規模研究の進展が望まれる。