埼玉県深谷市にある深谷赤十字病院は、昭和25年に病床数60床、内科・外科・放射線科の3科で開設された。その後、数度にわたる増改築・新築工事と診療科の増設を経て、現在は病床数474床、標榜診療科28科を擁して、地域医療に貢献している。

2016年に頭頸部、心臓、腹部、末梢血管領域等の汎用血管撮影装置として30×30 cmの大型フラットパネルを搭載したInnova IGS 630(図1)を導入し、幅広い分野の治療/検査で運用している。

図1 Innova IGS 630外観

図1 Innova IGS 630外観

3Dロードマップの新たな活用法

3Dロードマップは血管撮影装置の透視画像に術中の回転撮影やCT・MRIの3D画像を重ね合わせる機能である。よく用いられるのは、撮影して得られた患者自身の画像を重ね合わせて利用する使用方法である。GE社製血管撮影装置に搭載されているアプリケーション「Vision2」は高精度の重ね合わせとテーブルやガントリーの動きに即座に追従する機能で検査効率を大幅に高めるとともに、被ばく低減や造影剤の削減を可能としている。

一方で患者の体位、体動、呼吸性移動やデバイス挿入による血管偏位によって、性能を活かしきれない場面もある。そこで当院では、患者以外の画像を透視画像に重ね合わせるという発想から、新たな活用法を考案した。

本手法ではEVTや下大静脈フィルター、VAIVTなどで位置情報として利用しているX線不透過スケールを3Dロードマップで重ね合わせた仮想のスケールで代用する。これにより、X線不透過スケール使用時の問題点の改善と新たな画像支援が可能となる。当院では、この仮想のスケールをバーチャルスケールと呼んでいる。(以下バーチャルスケールとする)

本稿では3Dロードマップ機能の新しい活用法であるバーチャルスケールの特徴と臨床使用例について紹介する。

バーチャルスケールの作成

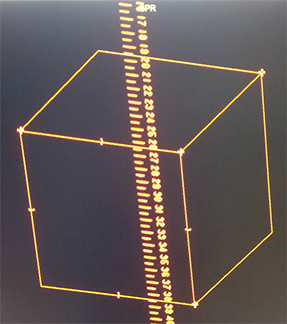

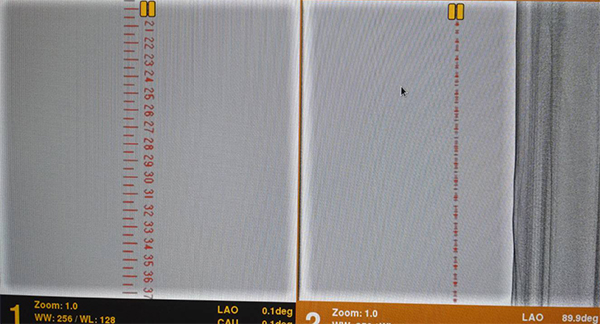

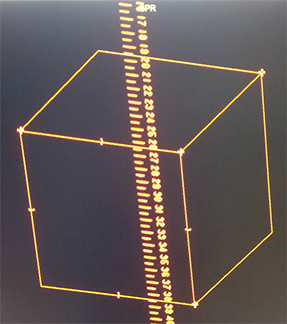

バーチャルスケールを使用するには、あらかじめX線不透過スケールのボリュームデータを取得しておく必要がある。データ収集には、血管撮影装置の回転撮影とCTによる撮影との2つの選択肢がある。臨床使用に十分な長さのバーチャルスケールを作成する必要がある事と、CTの空間分解能でもX線不透過スケールの再現が可能である事から、当院ではCTでのデータ収集を選択した。図2・図3にX線不透過スケールのVRとVision1で重ね合わせたバーチャルスケールを示す。透視画像に重ね合わせる際はVRモードではなくDRRモードでの重ね合わせが視認しやすく違和感も少ない。

図2 X線不透過スケールのVR

図2 X線不透過スケールのVR

図3 DRRモードでの重ね合わせ

図3 DRRモードでの重ね合わせ

バーチャルスケールの特徴と臨床使用例

バーチャルスケールを使用する事の利点としては、①目盛りズレの抑制 ②容易な位置調整 ③Cアームの角度に合わせた自由な配置 が挙げられる。

① 目盛りズレの抑制

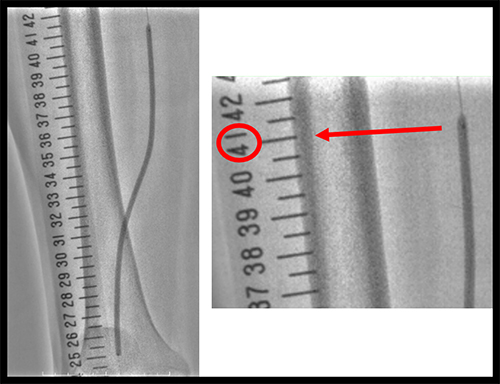

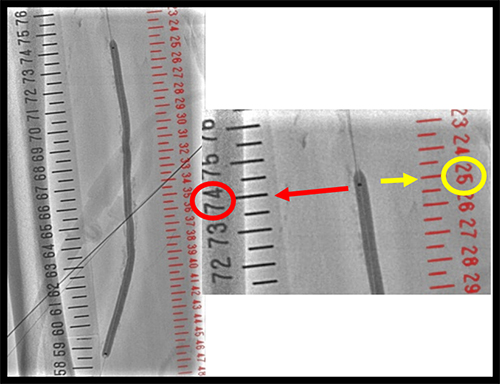

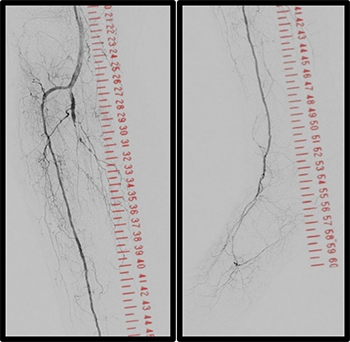

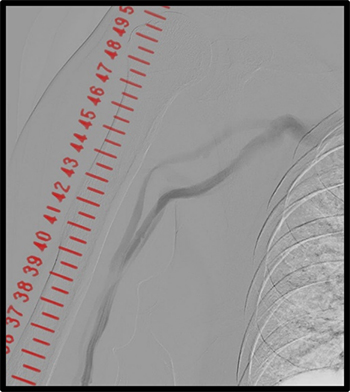

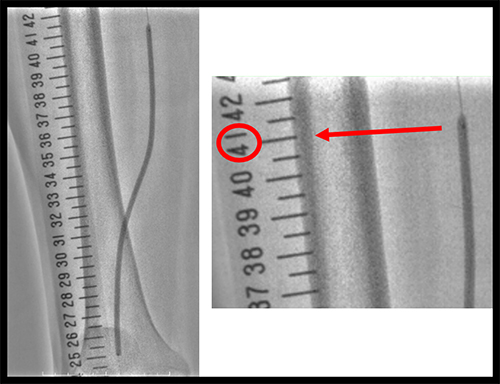

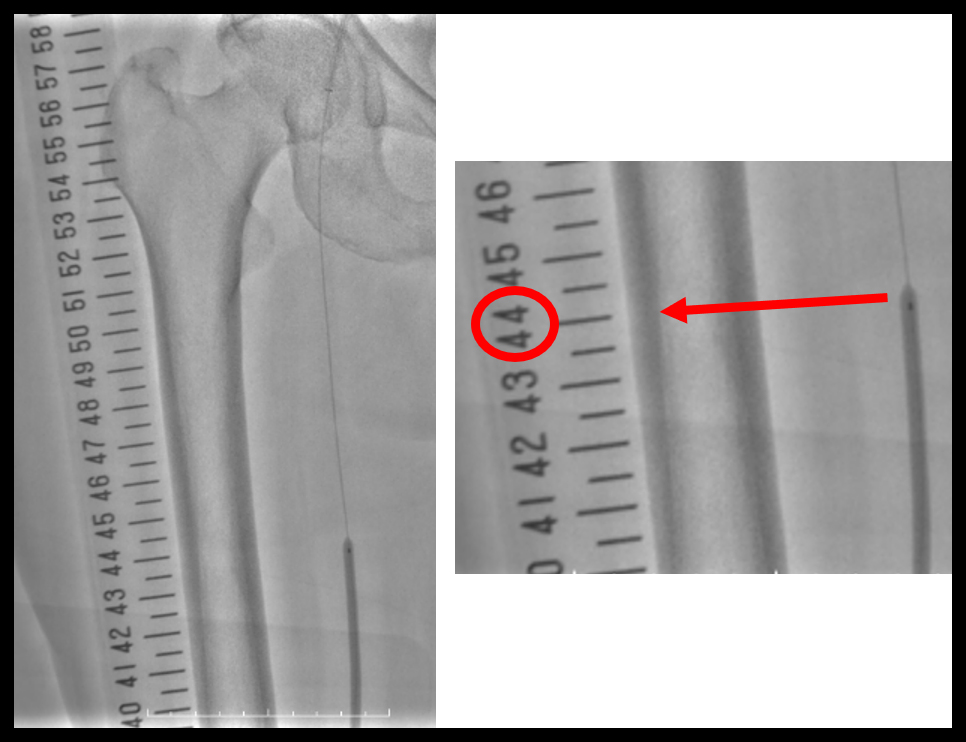

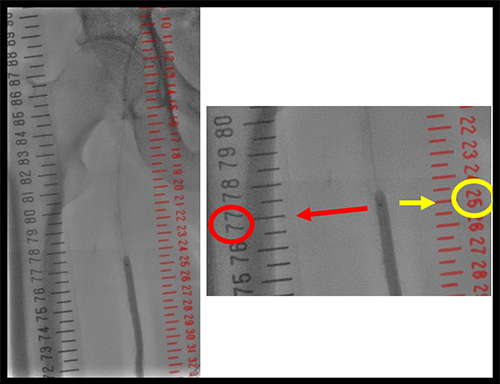

末梢血管領域のIVR、特にEVTにおいてX線不透過スケールは病変のメルクマールやIVUSマーキングで重要な役割を担っている。しかし、パンニング時に目盛りズレが起こる事が知られており、臨床現場では撮影画像と同じフレーミング、同じFOVで手技を行う等の対策が講じられている。図4に臨床での目盛りズレの一例を示す。図4aではプロキシマールマーカーが41の位置にあるが、パンニング後の図4bではマーカーが44へ3目盛り程度ズレている。これはバルーニングやステント留置を行う上で問題となり術者のストレスとなる。特に薬剤の塗布状況が血管撮影やIVUSでも確認できないDCBを2本継ぎ足して使用する際の位置ズレは、過剰なオーバーラップによるバルーン長の不足や、DCB間のギャップを招き再狭窄のリスクへと直結する。

a:パンニング前

a:パンニング前

b:パンニング後

b:パンニング後

図4 臨床での目盛りズレ

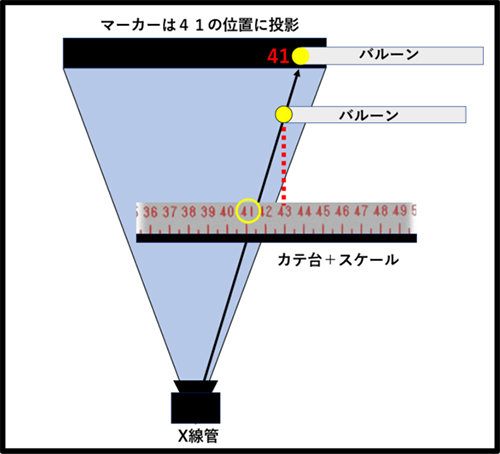

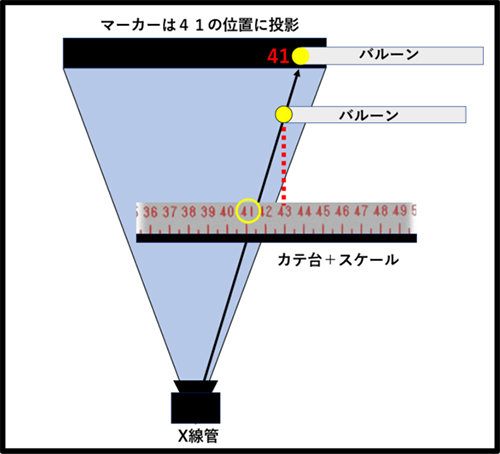

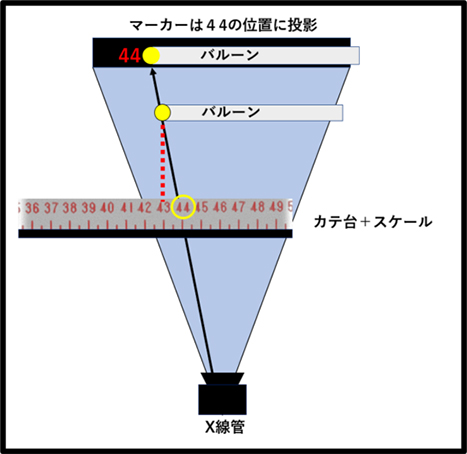

目盛りズレは、標的血管とスケールの高低差、X線束の広がりによる斜入が主な要因である。図5に目盛りズレ現象について示す。aとbでは、バルーンとスケールの位置関係は変わっていないにもかかわらず、パンニングする事で投影される目盛りがズレてしまう。

a:パンニング前

a:パンニング前

図5 目盛りズレ現象

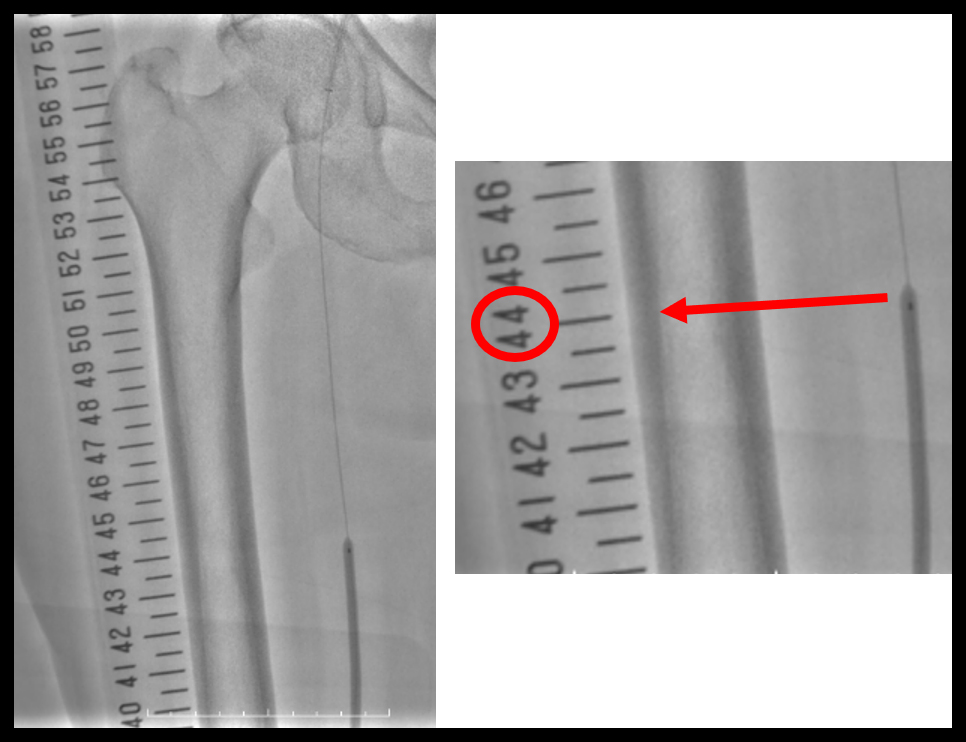

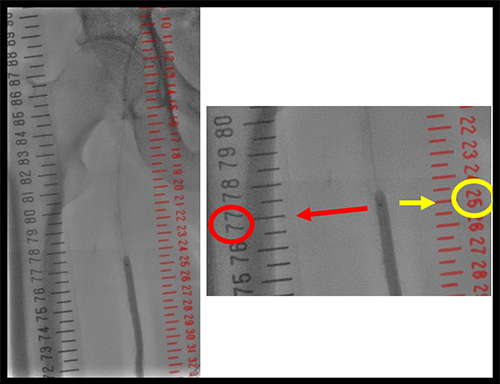

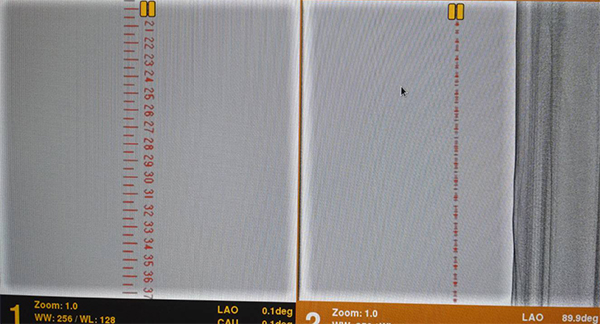

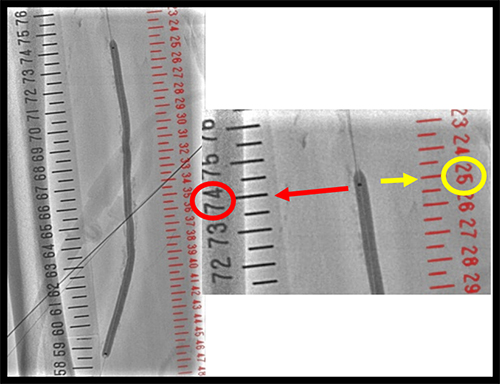

目盛りズレを改善するには、血管とスケールの高さ・走行を合わせて配置する必要があるが、体内にスケールを配置する事と同義であり、実物のスケールでは不可能である。しかし、バーチャルスケールであれば仮想的に体内へ配置が可能である。正面と側面の2方向で正確に血管走行に合わせれば、Vision2の高精度な重ね合わせ機能と追従性もあるため、理論上は目盛りズレが起こらない。図6に実物とバーチャルスケールを併用した症例画像を提示する。パンニング前後のバルーンマーカーの位置をみると実物のスケールでは3目盛りのズレがあるのに対してバーチャルスケールではズレがほとんど起こっていない。

a:パンニング前

a:パンニング前

b:パンニング後

b:パンニング後

図6 実物とバーチャルの比較

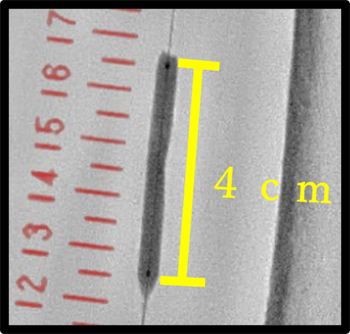

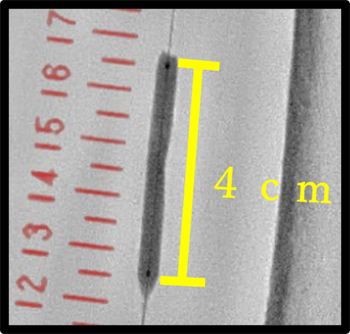

また、限りなく標的血管に近接させて配置するため拡大率が一致し、スケールの長さ≒実際の長さとなる。図7で示すように、バーチャルスケールではマーカー間が4cmのバルーンを等倍で表現できている。寝台に置いた実物のスケールでは拡大してしまうため、1目盛りが1cmとはならない。バーチャルスケールでも血管の蛇行を加味できないため、長い距離では誤差を生じるが、デバイス選択の参考にする事はできる。

図7 バルーン長:4cm

図7 バルーン長:4cm

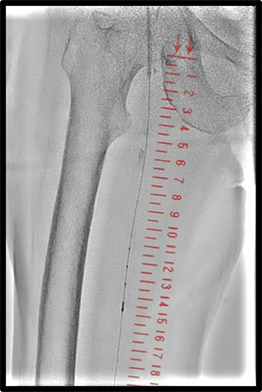

② 容易な位置調整

X線不透過スケールは、患者の下やテーブルマットの下に配置して使用する施設が多いと推測される。当院も褥瘡予防の観点から患者に直接触れないテーブルマットの下にスケールを配置している。この場合スケールの細かい位置調整は透視下で行わなければならず、被ばくを伴う上、術中では清潔操作の妨げにならない様に注意が必要である。

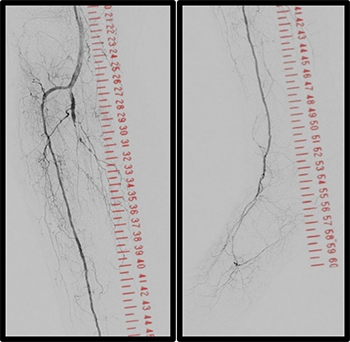

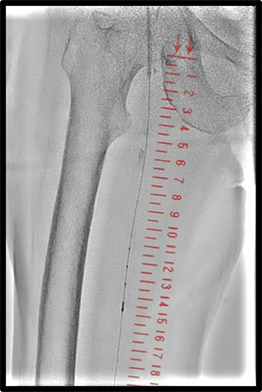

対してバーチャルスケールではワークステーション上で容易に位置調整が可能なため、調整時に被ばくせず、清潔操作にも支障がない。術中に患者が動いた場合でも迅速に再配置ができ、より対象物に近接して配置できる。図8に、体動が多くスケールがズレてしまいがちなBK領域での使用例を示す。対象に近接配置する事でスケールを参照しやすく、X線照射野を最適なサイズへ絞る事もできる。

図8 BK領域のEVT

図8 BK領域のEVT

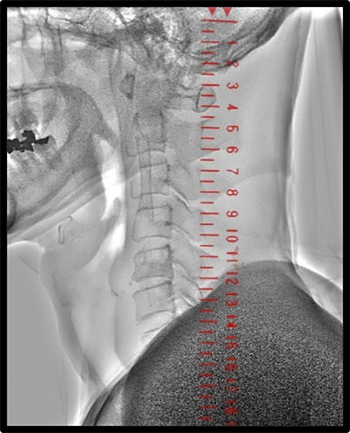

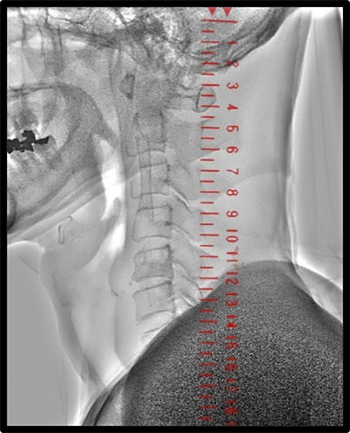

③ Cアームの角度に合わせた自由な配置

Cアームの角度を変えた場合、寝台上に置く必要がある実物のスケールは視野外となってしまう。しかし、バーチャルスケールは自由な角度と位置に配置可能で、どのような角度でも位置情報として使用できる。これはCASの様な側面の透視が重要となる手技において特に有効である。図9にCASでの臨床使用例を示す。総頚動脈から内頚動脈にかけて正面と側面で位置合わせをする事で、前述したように拡大率が一致し、バルーンサイズ選択やステント留置にも有益な情報となる。QVAで必要となるキャリブレーションに利用すれば、視野内に造影カテーテルが写っていなくても精度の高いキャリブレーションが可能となる。

図9 CAS

図9 CAS

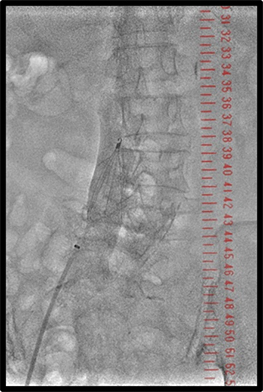

その他、当院で実際に使用した臨床例について示す。(図10、図11、図12)

図10 IVUSマーキング

図10 IVUSマーキング

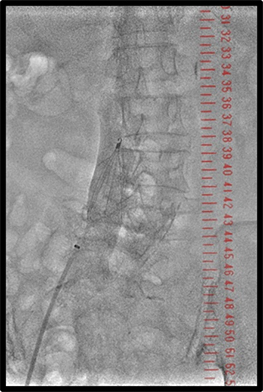

図11 下大静脈フィルター

図11 下大静脈フィルター

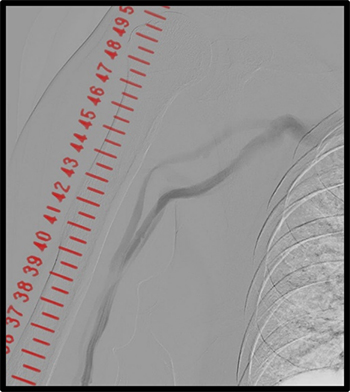

図12 VAIVT

図12 VAIVT

バーチャルスケールの改善点と今後期待する事

3Dロードマップによるバーチャルスケールは実物のX線不透過スケールでは不可能であった事を可能にでき、非常に有用である。拡大率を一致させ自由に配置できるバーチャルスケールは更に広域にわたる臨床応用が期待できる。しかし、3Dロードマップを使い慣れていないと臨床使用が難しい事、画像記録方法が煩雑である事、ワークステーションで撮影画像を参照しながらの手技では頻繁に画像の切り替えを行わなければならない事等、ワークフローでの改善点がある。通常業務で全てのスタッフが使用するにはハードルが高く、当院においても限られたスタッフと医師間でのみの運用に留まっている。

今後、GE社にはワークフローが改善された専用ソフトウェアを開発していただき、血管撮影装置の標準機能としてバーチャルスケールが拡がっていく事を期待する。

*本稿にて使用されている略語

EVT:EndoVascular Treatment/末梢血管に対する血管内治療

VAIVT:Vasucular Access Interventional Therapy/血液透析用バスキュラーアクセスのインターベンションによる修復

VR:Volume Rendering/ボリュームレンダリング

DRR:Digitally Reconstructed Radiography/デジタル再構成画像

IVR:Interventional Radiology/画像下治療

IVUS:intravascular ultrasound/血管内超音波

DCB:Drag coated balloon/薬剤コーテッドバルーン

CAS:Carotid artery stenting/頸動脈ステント留置術

BK:Below Knee/膝下

QVA:: Quantitative Vascular Angiography/定量的血管造影解析

図1 Innova IGS 630外観

図1 Innova IGS 630外観 図2 X線不透過スケールのVR

図2 X線不透過スケールのVR 図3 DRRモードでの重ね合わせ

図3 DRRモードでの重ね合わせ a:パンニング前

a:パンニング前 b:パンニング後

b:パンニング後 a:パンニング前

a:パンニング前

a:パンニング前

a:パンニング前 b:パンニング後

b:パンニング後 図7 バルーン長:4cm

図7 バルーン長:4cm 図8 BK領域のEVT

図8 BK領域のEVT

図10 IVUSマーキング

図10 IVUSマーキング 図11 下大静脈フィルター

図11 下大静脈フィルター 図12 VAIVT

図12 VAIVT