第21回NPO法人日本脳神経血管内治療学会関東地方会にて、GE共催の技師シンポジウムで講演する機会を頂いた.その時の内容をベースにGE独自のアプリケーション”Motion Freeze”および”Embo ASSIST with Virtual Injection”の有用性と可能性について.並びにGE社との歩みも含めて多方面から紹介させて頂きたい.

“Motion Freeze”

~もう息止め不良なんて怖くない!~

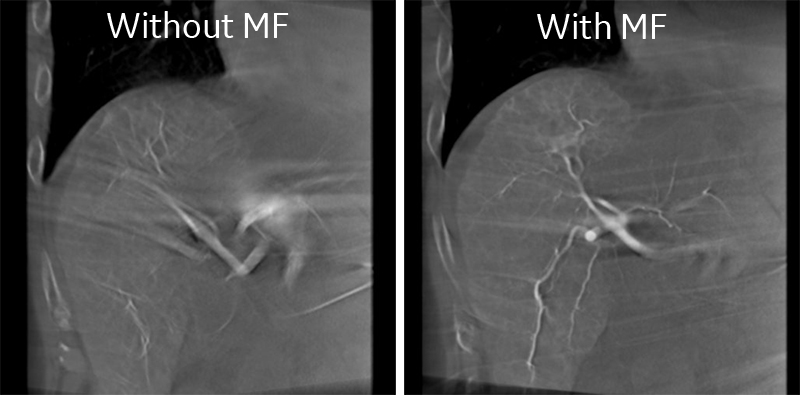

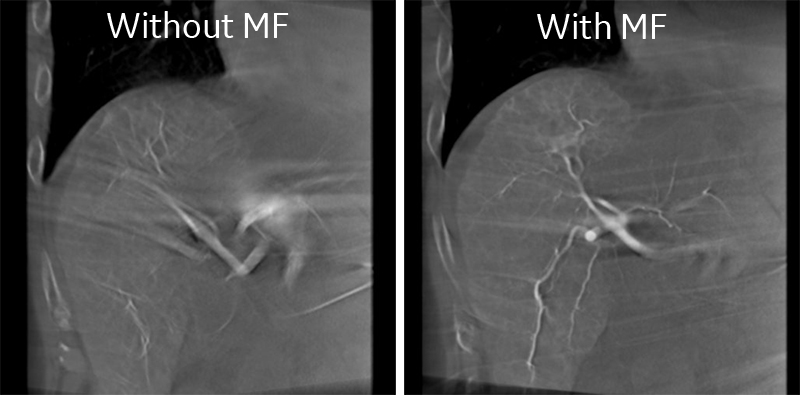

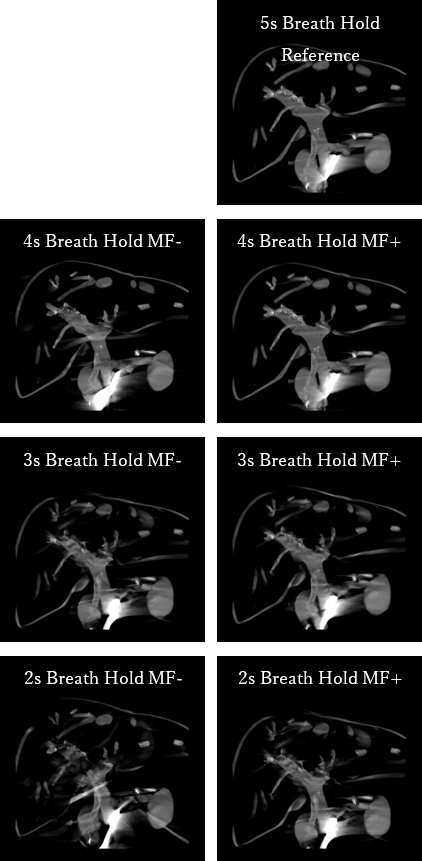

図1.肝動脈造影のCOR画像左側:息止め不良の再構成画像右側:MF使用時の再構成画像

図1.肝動脈造影のCOR画像左側:息止め不良の再構成画像右側:MF使用時の再構成画像

“Motion Freeze”は画像を見て頂ければ多くの説明は必要ないかと思うが、簡単に説明するならば息止め不良のCone Beam CT画像を再構成する際にMotion Artifactsを低減するアプリケーションである(図1).

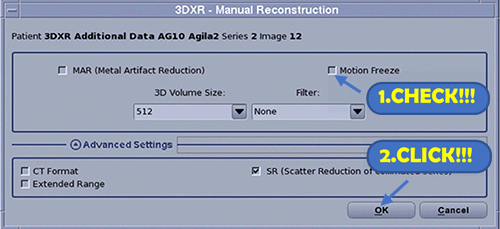

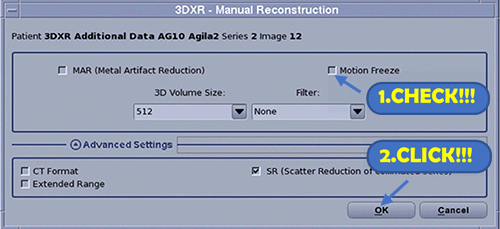

図2.”Motion Freeze”再構成画面

図2.”Motion Freeze”再構成画面

Post Processでの処理になるためCBCTのRotation画像(再構成前の画像)さえ残っていれば過去の画像にも適応可能だ.使い方はいたってシンプルであり再構成したいRotation画像を選び”Motion Freeze”にチェックを入れOKをクリックするのみでMotion Freezeを用いた再構成を行ってくれる(図2).血管造影・放射線領域の画像に限らず一般的な写真においても”動き”は画像のクオリティーを著しく低下させる要因である。スマートフォンで撮影した写真の手振れ補正の様に”Motion Freeze”は、”動き”を補正する画期的なアプリケーションと捉える事が出来る.良質な画像を提供したい診療放射線技師、良質な画像で診断したい医師にとっては当にもってこいのツールと言えるのではないか.”Motion Freeze”を使用してMotion Artifactsを軽減する事で再撮影の必要性・被ばく量・造影剤使用量・手技時間の低減に貢献する事は容易に想像がつく.勿論,後述するVirtual Injectionとの併用も可能で”Motion Freeze”によりAFD(Automatic (tumor) Feeder Detector)が使用可能となった一例もある.ただ、やはり気になる事はどの程度の息止めで画質が担保出来るのか??? ”Motion Freeze”が導入された際に筆者が一番最初に疑問に思った点であり過去に検討したことがあったので簡単に紹介したい.

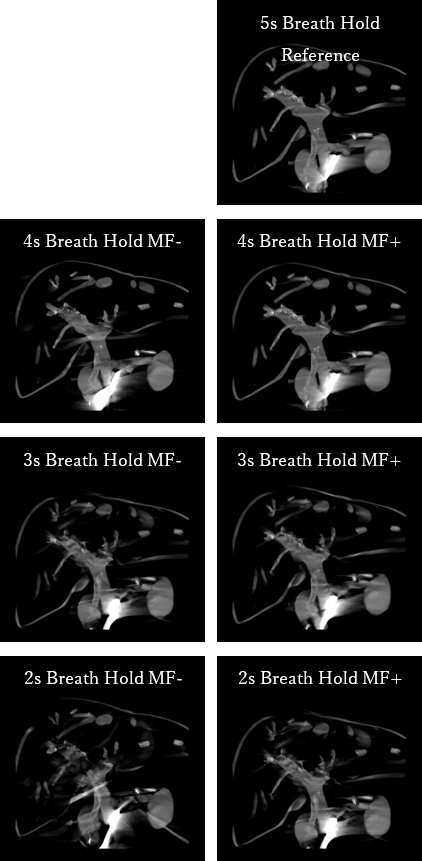

肝臓の人体模型をInnova 3DCT(Rotation Speed 40°/sec)で撮影したCBCTのRotation画像(再構成前の画像)をプログラミングを利用して尾側(下方)に動かす事で呼吸停止から吸気し始めた状態を再現した.画像は再構成時に”Motion Freeze”を使用したもの(左)使用していないもの(右)を示している(図3).

画像再構成時に”Motion Freeze”を使用する事でMotion Artifactsを軽減出来ていることが覗える.個人的には3s程度の息止めが出来れば最低限の画質の担保は出来るのではないかと思う.実際の肝臓は吸気・呼気で単純な頭尾側(上下)の動きのみではなく腹背側(前後)方向にも動くため,単純な頭尾側(上下方向)のシミュレーションの結果とは少し解離するかもしれない.”Motion Freeze”はフリー・ブレスでのCBCT撮影の時代の到来を予感させてくれる画期的そして有用なアプリケーションである.

図3.肝臓模型を用いたシミュレーション

図3.肝臓模型を用いたシミュレーション

“Embo ASSIST with Virtual Injection” “Liver ASSIST with Virtual Injection”

~まだテスト・インジェクションしてるの?~

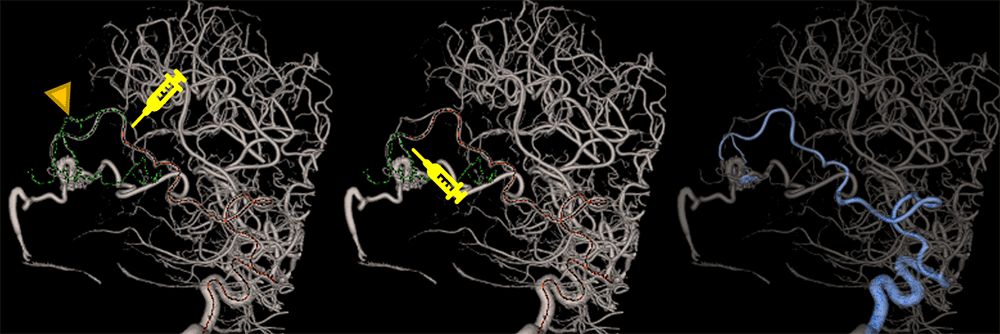

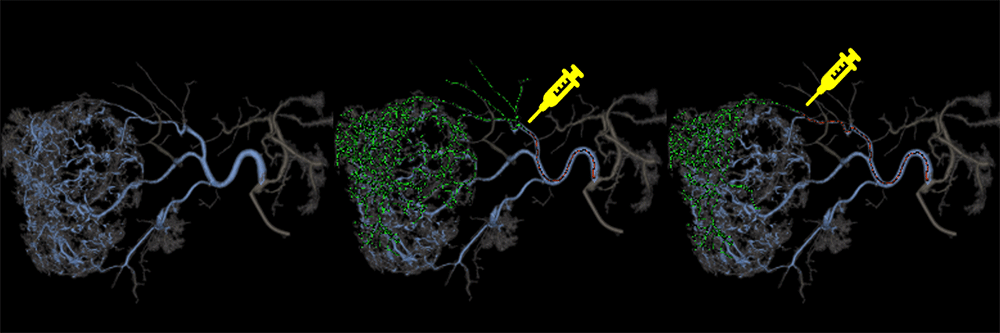

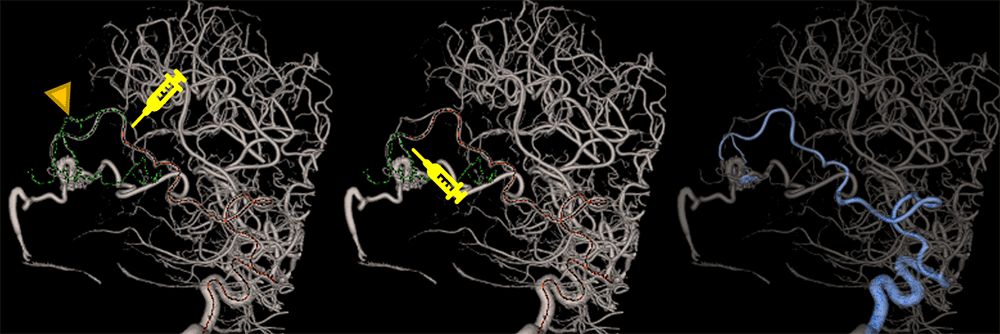

“Embo ASSIST with Virtual Injection”はCone Beam CTの再構成画像を用いて目的血管への経路を”可視化”できる有用なアプリケーションである.こちらもPost Processでの使用が可能である.AVM(Cerebral Arteriovenous Malformation)の様にFeederが多くFeederの特定に時間を要する症例にはもってこいのアプリケーションである.AVMの治療ではCBCTの情報を元に目的塞栓部位に繋がるFeederまでカテーテルを誘導する必要がある.カテーテルを目的のFeederまで誘導するために数回テスト・インジェクションを行い目的塞栓部位に繋がっているかを確認する必要があり造影剤使用量・被ばく量を増やしてしまう.また目的塞栓部位までカテーテル誘導する際に目的としない血管へ迷入する事で血管を損傷してしまうリスクも生じる. ”Embo ASSIST with Virtual Injection”の”Virtual Injection”機能はVR(Volume Rendering)またはMPR(Multi Planar Reconstruction)上でマウスカーソルを血管に合わせるとそこから造影されるであろう血管を描出し,仮想的にテスト・インジェクションを行った状態を再現してくれる. マウスカーソルがカテーテルの先端を意味し,マウスカーソルのproximalを赤線,distalを緑線で表現し,緑線が造影されるであろう血管となっている.”Virtual Injection”を使うことでどこまでカテーテルを進めて塞栓したらよいのかシミュレーションを行うことが出来る.また,シミュレーションした結果を色分けして保存することが可能である(図4).

図4. “Virtual Injection”を使用した塞栓ポイント検討左:塞栓ポイントが近位部のためfeeder以外も描出.中央:塞栓ポイントを遠位部に移動でfeederのみ描出. 右:色分けによるセグメンテーション.

図4. “Virtual Injection”を使用した塞栓ポイント検討左:塞栓ポイントが近位部のためfeeder以外も描出.中央:塞栓ポイントを遠位部に移動でfeederのみ描出. 右:色分けによるセグメンテーション.

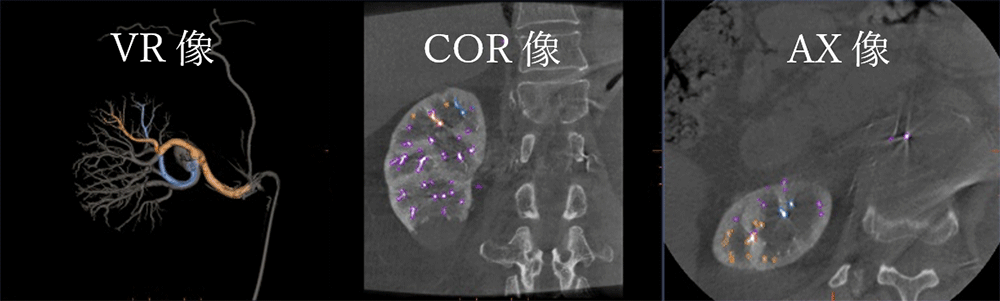

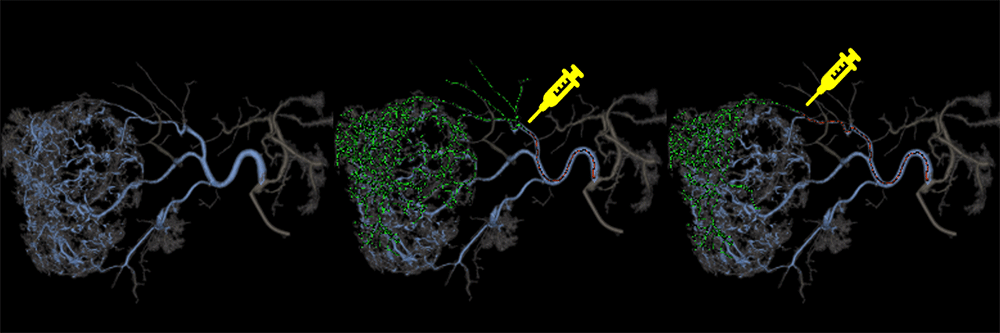

更に,”Virtual Injection”は3D-Road Mapとして活用できるため,Cone Beam CTさえ撮影してしまえば,不要なtest injectionは必要なくなる.”Liver ASSIST with Virtual Injection”は, AFD(Automatic Feeder Detection)+”Virtual Injection”機能である.目的塞栓部位までのFeederを特定する機能(AFD)は各社から販売・展開されている.AFDではFeederを特定することは可能であるがカテーテルをどこまで進めて塞栓すればよいのか造影をして確認する必要があるが,ここでも”Virtual Injection”機能を使うことでどこまでカテーテルを進めて塞栓したらよいのかシミュレーションすることが出来る(図5).

図5. AFD+”Virtual Injection”を使用することで塞栓ポイントが明確化

図5. AFD+”Virtual Injection”を使用することで塞栓ポイントが明確化

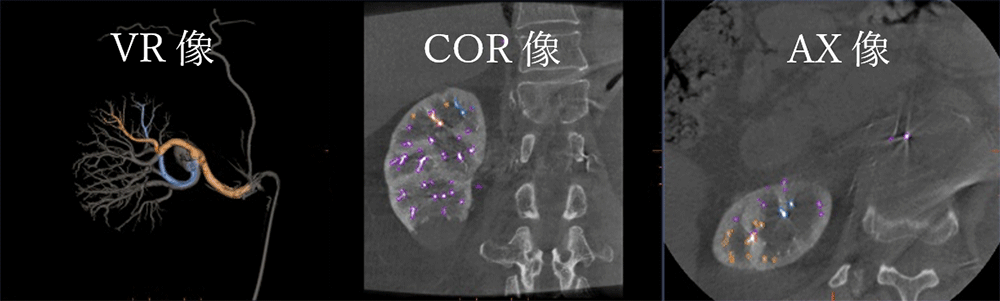

“Virtual Injection”は,造影シミュレーションを行うアプリケーションであるが,血管の還流領域を観察する事も可能である.部分的脾動脈塞栓術(PSE)などに有効に使用することが可能である.どの血管を塞栓したらどの程度脾臓の体積を縮小させることが出来るのか視覚的に確認しやすくなる.PSEの画像がなかったので腎臓に対して”Virtual Injection”を使用してプランニングした画像を参考として提示する(図6).

図6.還流領域の確認

図6.還流領域の確認

このように還流領域の学習にも有用であり,初学の医師・看護師・診療放射線技師にとっては視覚的に分かり易く理解しやすいツールであると考えられる.

“GE Innova IGS630との歩み”

当院とGEは,”Motion Freeze”/”Embo ASSIST with Virtural Injection”などのアプリケーションについてフランスの開発部と定期的にwebミーティングを行っておりユーザーのアプリケーションに対する意見・要望であったり,アプリケーションが上手く作動しない症例などを提示しアプリケーションの改善に反映されている.メーカーからの一方通行な関係ではなく,双方が意見を言い合える関係にある.実際に”Embo ASSIST with Virtual Injection”は当院,脳神経外科医師のKittipong Srivatanakul氏,診療放射線技師の山本和幸氏が開発段階から深く関わっておりフランスに足を運び市販前のアプリケーションに対する使用感・意見を技術部と交わしている.両氏の思いが反映されたアプリケーションとなっていることであろう.GEは上記の様にユーザー・フレンドリーな企業であり,共に成長し,共にAngio装置を創り上げることのできる企業である.

最後に,こうしたIVR時に有用なアプリケーションはGEのみではなく各社から多く展開されているが,どのアプリケーションも我々が撮影する画像の質に依存することが多い.有用なツールを有用に使えるか否かは造影剤注入条件・造影剤濃度・撮影タイミング,,,といった基本的な撮影技術が重要であることを忘れてはならない.

図1.肝動脈造影のCOR画像

図1.肝動脈造影のCOR画像

図3.肝臓模型を用いたシミュレーション

図3.肝臓模型を用いたシミュレーション

図5. AFD+”Virtual Injection”を使用することで塞栓ポイントが明確化

図5. AFD+”Virtual Injection”を使用することで塞栓ポイントが明確化 図6.還流領域の確認

図6.還流領域の確認