人工膝関節置換術(以下TKA; Total knee arthroplasty)は、主に変形性関節症(OA; Osteoarthritis)に対して行われる。疫学研究において、X線学上の膝OAの有病率は、40歳以上で男性42.6%、女性62.4%と報告されている1)。また痛みを伴う膝OAの患者数は、約800万人にも上ると推定されている2)。このうち重度の変形に対してTKAは行われているが、その件数は本邦で年90000件に迫り、10年前の約2倍の件数となっている。昨今のTKA件数の増大は、高齢化率の上昇という側面と比較的若年者への適応拡大の結果と考えられる。

TKAは、大腿骨側および脛骨側インプラントに分けられ、それぞれ骨切り後、骨セメントもしくはセメントレスという手法で設置される。骨セメントは設置後10~15分程度で硬化する。セメントレスは、文字通りセメントを使用しない固定方法であるが、インプラント表面に特殊な加工がなされており、最終的に患者自身の骨がインプラント表面に侵入し生物学的固着を目指す。セメント固定においては、セメントと骨界面での緩みが一度起こると、進行性になりインプラントの移動が起こり最終的に再置換となるリスクをはらむ。セメントレスインプラントは、生物学的に固着を得られれば更に長期にインプラント骨界面を維持できる可能性があり特に若年者には魅力的なオプションである。よって、私は骨質のよい症例に対してセメントレスTKAを行っている。

当院において、セメントレスTKA術後のモニタリングとして、単純X線像に加えて、インプラント周囲のDXA値を計測し、インプラント表面への骨侵入の参考としている。使用機種は、GE社製 PRODIGY Advance型である(図1)。

図1. GE社製 Prodigy Advance型

図1. GE社製 Prodigy Advance型

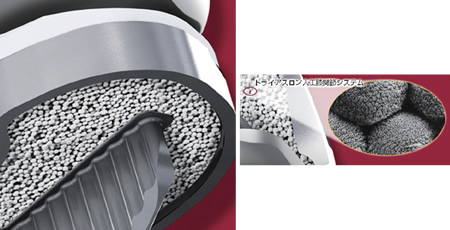

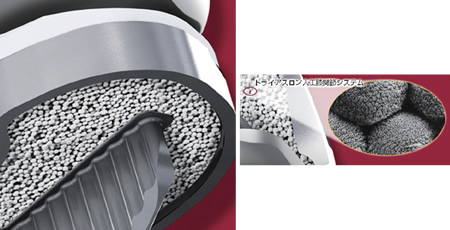

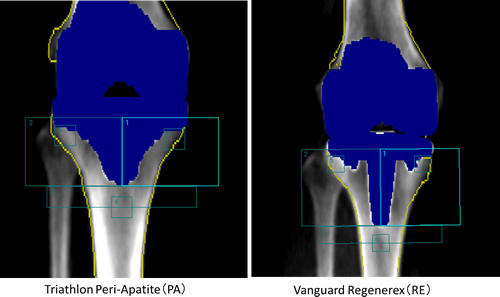

これまでに使用したセメントレスTKAインプラントは、Stryker社製Triathlon Peri-Apatite(以下PA)とZimmer Biomet社製Vanguard Regenerex(以下RE)である。PAは、表面加工としてコバルトクロムビーズが塗布され、それにHydroxyapatiteを浸潤させている(図2)。REは海綿骨と類似する気孔率の金属3次元構造を界面にもつ(図3)。

図2. Stryker社 Triathlon Peri-Apatiteの表面加工(Stryker社資料より)

図2. Stryker社 Triathlon Peri-Apatiteの表面加工(Stryker社資料より)

図3. Zimmer Biomet社 Vanguard Regenerexの表面加工(Zimmer Biomet社資料より)

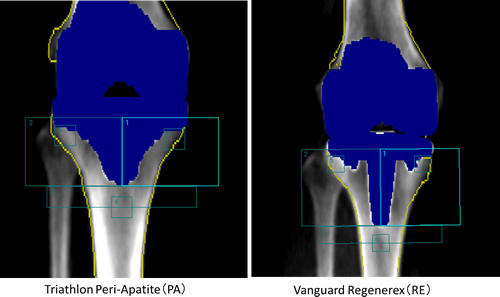

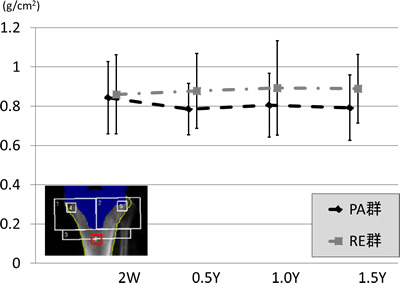

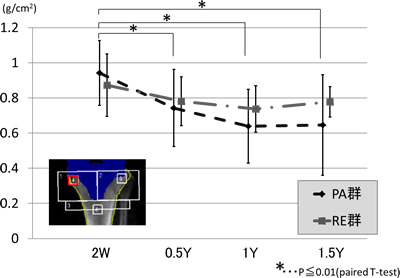

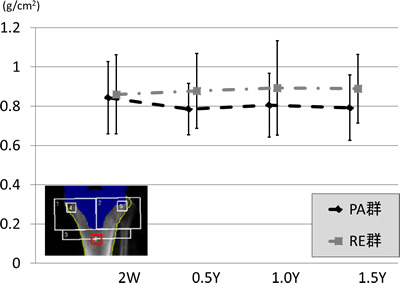

これら2機種の脛骨側インプラント周囲のDXA値の経時的推移を示す3)。計測した症例は、PA群が9例11膝であり、RE群が11例13膝である。手術時平均年齢は、PA群 76±3.7歳(平均±標準偏差)、RE群が71±4.3歳であった。DXAの計測時期は、術後2週、6ヶ月、1年、1年6ヶ月、および2年である。関心領域(ROI: Region Of Interest)は、カスタム解析機能によりインプラント辺縁を抽出除外し、脛骨インプラント直下の内側領域と外側領域、およびキール先端領域に設定した(図4)。

図4. 関心領域の設定

図4. 関心領域の設定

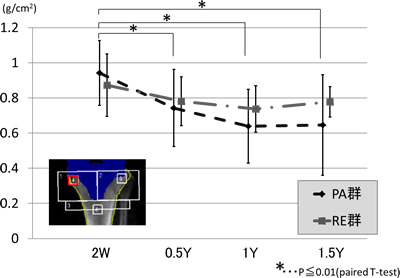

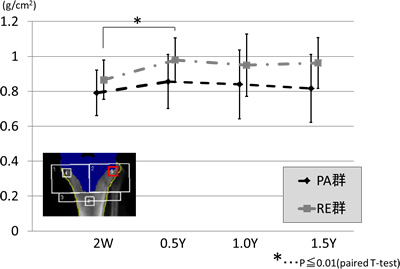

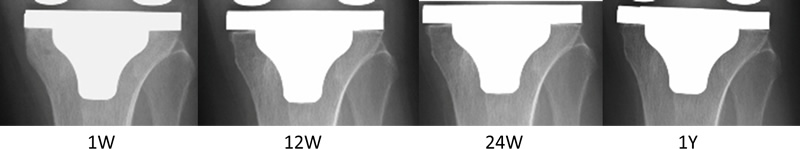

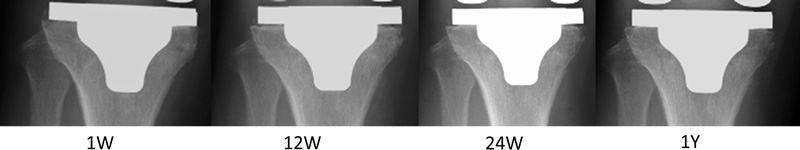

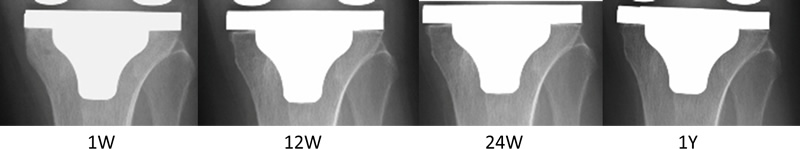

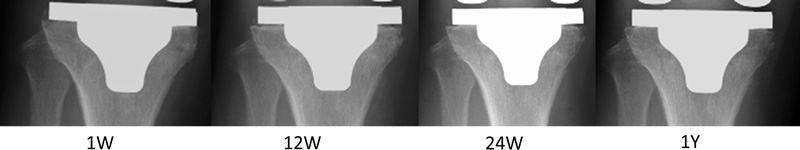

内側領域の骨密度は、PA群において術後2週と比し、1.5年にかけて有意に漸減していった。RE群では、内側領域において低下することなく維持されていた。2機種間の比較では、術後1年および1.5年時には、PA群はRE群に比して有意に骨密度が低下していた(図5a)。外側領域では、PA群では経過中増減はなかったのに対し、RE群では術後6ヶ月で有意に上昇し、その後維持されていた(図5b)。キール先端領域では、PA群もRE群においても骨密度は術後有意な増減はなかった(図5c)。X線学的検討では、骨密度低下を来す内側領域において術後早期に0.5~1mm程度の隙間が出来る。そしてそれは、2年までに全例骨侵入が起こり埋まっていった(図6)4)。

図5a. 脛骨コンポーネント周囲のDXA値推移; a内側 PA群において有意に漸減した

図5a. 脛骨コンポーネント周囲のDXA値推移; a内側 PA群において有意に漸減した

図5b. b; 外側 RE群において術後早期の有意なDXA値上昇を認めた

図5c. c; 遠位 有意なDXA値変化はなかった

図5c. c; 遠位 有意なDXA値変化はなかった

図6a. 82歳女性 左TKA

図6a. 82歳女性 左TKA

図6b. 75歳女性 右TKA

図6b. 75歳女性 右TKA

両症例とも1~2mmのRadiolucent lineが出現したが、徐々に縮小し埋まる。

脛骨コンポーネント内側領域の骨密度低下に関しては、過去にいくつかの報告がある。おおむね前述したPAの結果と同様で、術後6週から6ヶ月程度で有意に骨密度が低下し、さらに2,3年穏やかに進行するとする報告が多い5 -8)。一方、今回RE群では、脛骨インプラント内側部の術後早期の骨密度低下を来すことなかった。また外側部では骨密度の上昇が認められ、早期の骨侵入が起こると予想された。比較した2機種において、表面加工の違いに加えてREは長いキールと4本のペグをもつ。高い初期固定性が得られたこともこの結果に影響を及ぼしていると考えられる。

以上、インプラント表面加工や形状により、術後インプラント近傍のDXA値に違いが生じることは大変興味深い。金属インプラントが生体内で超長期にわたり維持されるためには、インプラント周囲の骨密度が維持されることが重要と考える。そのためには、最適なインプラントを選択し、適切なアライメントを手術で得ることにより近傍骨に偏りのない荷重ストレスがかかり続けることが大切である。その目安としてDXAでのモニタリングは有用と考えている。

参考文献

1) Yoshimura N. et al. Prevalence of knee osteoarthritis, lumbar spondylosis and osteoporosis in Japanese men and women: The Research on Osteoarthritis/ osteoporosis Against Disability (ROAD). J Bone Miner Metab. 620-628. 2009.

2) Yoshimura N et al. Cohort Profile: Perearch on Osteoarthritis/ osteoporosis Against Disability (ROAD) Study. Int, J. Epidemio., 39, 988-955, 2010.

3) Watanabe H, Hachiya Y. Bone mineral density change around tibia base plate after cementless TKA: A comparison of different fixation types. 3rd annual pan pacific orthopaedic congress. Aug. 2016. Hawaii.

4) 渡邊裕規 他.CoCrビーズとハイドロキシアパタイトを使用したセメントレスTKA部品周囲の骨密度とX線像との関係.日本人工関節学会誌2016年12月1日発行予定。

5) 島田克博.人工膝関節周囲の骨密度の経時変化.日本人工関節学会誌.2006; 36: 210- 211.

6) Petersen MM et al. Effect of hydroxyapatite-coated tibial components on changes in bone mineral density of the proximal tibia after uncemented total knee arthroplasty. J Arthroplasty. 2005; 20: 516-520.

7) Windisch C et al. Osteodensitometry measurements of periprosthetic bone using dual energy X-ray absorptiometry following total knee arthroplasty. Arch Orthop Trauma Surg. 2012; 132: 1595-1601.

8) 佐々木知行 他.内側型膝OAに対して施行したTKA後の脛骨BMDの推移に関する検討―術後2年までの前向き調査―.日本人工関節学会誌.2011; 41: 670- 671.