もり整形外科・リウマチ科クリニック(大阪府三島郡島本町)の森 拓美 院長に前腕DXA装置からPRODIGY Cに切り替えられた経験を以下にご紹介いただきました。

一般整形外科から関節リウマチまで、お子さんからご年配の方まで診療しています

平成22年(2010年)5月にこの地に開業し8年目になります。一般整形外科の患者さんから関節リウマチの患者さん、小さいお子さんからご年配の方まで幅広く来院されておられます。 骨粗鬆症の平成28年9月までは、骨密度検査は前腕骨DXA装置で行い、骨粗鬆症の診療しておりました。

当院の骨密度測定、骨粗鬆症診療への取組み方

開業時からは前腕骨DXA装置を使用していました。PRODIGY Cに切り替えたのは去年(2016年)の10月です。

現在、骨粗鬆症の患者さんは200名以上おられます。新機種導入後、骨密度検査は6ヶ月ごとに測定していますので、10月と4月に骨密度検査が集中しています。保険適用は4ヶ月に1回まで許されていますが、当院では6ヶ月ごとに通常の診療の一部として測定して患者さんのフォローを行っています。

前腕骨DXA装置から腰椎・大腿骨DXA装置への切替えた経緯

前腕骨DXA装置では、文献などでも余り報告がなく、治療効果が認識しにくいという印象です。更に患者さんにその効果を説明しにくく、患者さん自身の治療に対する意欲が薄らぐように思えました。それで腰椎・大腿骨DXA装置に切り替えようと決心しました。

その際、一番の懸念はレントゲン室に設置可能なスペースが確保できるかどうかでした。設置可能なDXA装置がどれかを代理店の方と十分検討しました。それでGE PRODIGY Cを選択しました。一般X線撮影装置と同室に設置する必要がありましたので、可能な限りDXA装置自体がコンパクトで稼動部分がより少ない装置であることが必要でした。お互いの装置がワークフロー上、干渉しないように設置できるかがポイントでした。PRODIGY Cは装置自体の稼動部分が少なく、また、可能な限り壁側に近づけて設置が出来るのでPRODIGY Cに決めました。

周囲の知人にも相談しましたが、大半がGE DXA装置のユーザーでしたので、PRODIGY Cにしました。

前腕骨の結果と腰椎や大腿骨の結果に相違が生じた場合、その解釈と患者様への説明や対応

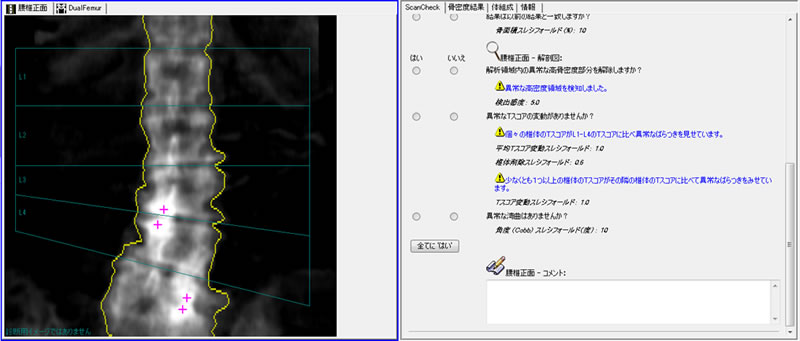

学会等での報告などでよく前腕骨の結果と腰椎大腿骨の結果に相違がみられるケースが多いように耳にしますが、躯幹骨DXAに切り替えた当初、前腕骨DXAの結果はやはり一致しませんでした。前腕骨DXAの結果のほうが低めの傾向でした。これは前腕骨が非加重骨のためと理解していますし、腰椎は荷重骨で加齢とともに変形などの影響でよりDXAの値は高値になる傾向にあり、結果の乖離は大きくなる傾向にあります。経験上ではそれほど測定結果の乖離を患者説明などで困ったことは多くありませんが、結果が乖離している場合には、骨代謝マーカを使い患者さんに説明しています。本院のような整形外科に来られる患者さんには、椎体に硬化や変形等が起こっている患者さんが非常に多く見られます。DXA検査においては通常の領域(L1-L4やL2-L4領域等)の測定結果以外に、各椎体の数値も参考にしています。ガイドラインに明記されているように1SD以上値が高い椎体は省いて考えるようにしています。また、その椎体が高値となる理由(OA、圧迫骨折など)にも注目してX線撮影画像も照合し、骨形態学的な要素も交えて診断しています。ガイドラインにあるとおり、脊椎部あるいは大腿骨部に脆弱性骨折があれば、DXAの結果にかかわらず、治療対象として判断できますので。また、PRODIGYの機能としてScanCheck機能があり、局所的な高骨密度領域が椎体に存在する場合、レポート上の骨画像にも、クロスマーク(+)が表示される機能があり、その情報も結果を判断する際に考慮しています(図1.)。

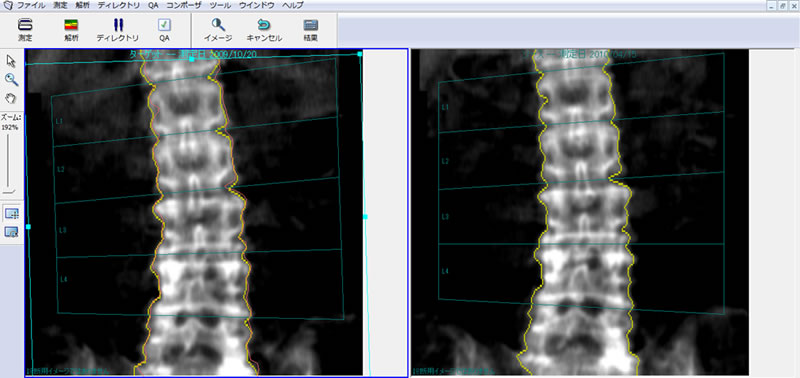

クロスマークは各椎体で局所的に高密度領域が、ほかの椎体の部分より1SD以上高い領域を表しています。2回目以降は同一部位でのトレンドを見ることに注意して測定結果に注目しています。測定領域は1回目と同様にするようにします。その際にはPRODIGYの機能でコピーROIという機能を使い、前回の同じ関心領域を今回の検査画像にかぶせて、同じ領域で評価しています(図2.)。前回と同じ椎体で評価するには、とても便利な機能です。

大腿骨の場合、診断時にはガイドラインに示されているとおり、頸部と近位全体、それぞれに注意して、いずれか低い値を示す方を基に骨粗鬆症を診断することに採用しています。

それ以降はトレンド変化を観察するので、頸部領域にも注目しつつ、近位全体領域の結果に注目しています。頸部だけに集中してもし肢位の違い(内旋の具合など)の影響もありますので、高いデータの再現性は望めないと思います。

GE DXA装置 PRODIGY Cを導入、使用して気づいたこと

装置を操作・使用していて、先ず感じるのは、再現性があることに着目しています。

操作性についても特別難しいと思いませんので、悪い印象はありません。

自動解析は、当院では脊椎変形のある患者さんが多いせいか、自動的に設定された椎間の領域がずれてしまうことがよくありますが、その都度、調整しています。そんなに難しいとは感じたことがありません。一人当たりの測定時間は満足できるスピードであると思っています。これ以上早くしようとするとおそらく被ばくも増すのでしょうから、現状の測定時間で良いと思っています。前腕骨DXA装置と比較すれば、患者さんに横になってもらうので、そのぶん時間は掛かりますが、患者さんにはその都度そのように測定することを事前に伝えています。待合いスペースで患者さんの検査渋滞が起こるようなことはありません。

患者さんからは「ここまで詳しく見てもらえることはなかなかない」とのことで満足いただいています。日本は施設のスペースの問題もあるせいか、歴史的に多くの前腕骨DXA装置が使われてきているようです。しかし、ガイドラインにもありますが、やはり治療効果や再現性などの点から躯幹骨計測が推奨されてきており、徐々に形になってきていると思います。やはり、大きく患者さんのQOLを損なう脊椎や大腿骨骨折を予知するには、それらの部位を直接計測する必要があると思います。

今のところ、手術や身体的に腰椎も大腿骨も測定できないケースはありませんでしたが、その際にはPRODIGY Cに搭載されている前腕骨モードで測定しようと考えています。

治療薬は、ガイドラインに記載されているほとんどの薬剤を、患者様の状態(骨代謝マーカー等)に応じてしようしています。整形外科なのでHRTは処方しておりませんが。可能な限り、患者様の状態に最適なものを使用するように心がけています。

実際の骨粗鬆症の診断について

検診で精査が必要と言われた方、医療面接にて検査が必要と思われる方、腰椎一般X線撮影(レントゲン)にて脆弱性骨折がある方や形態的に骨粗鬆症が疑われる方に骨密度検査を実施します。特に65歳以上の方には骨密度検査を勧めています。

レントゲンはデジタルFPD搭載のX線撮影装置です。昔のフィルム時代と比べると、デジタルX線撮影画像では、自在にコントラストが変えられるため、非常に透明度の高い画像となり、骨密度が低いようにみえる印象があります。デジタルX線撮影装置の普及により、従来から骨粗鬆症診断に使用されてきたX線画像による骨萎縮度判定は使用されなくなってきましたから、DXAでの判断が重要となります。X線画像では、おもに形態的な確認を行っております。

X線の被ばくについて

患者被ばくについては、時折、患者さんから聞かれます。

その際には「大体の目安として、胸部レントゲンでは約200µGy(マイクログレイ)で、DXAの腰椎もしくは大腿骨、其々で37µGy(マイクログレイ)です。比較するとおよそ半分程度ですので、健康診断の胸部撮影よりも低くなります。」と説明します。

検査時間は患者にとっての拘束時間であり、更に先生の医院にとっての生産性におけるインパクトは?

すべての腰椎・大腿骨計測で患者さんの拘束時間や負担を考えてOneScanを使用しています。また、当院では一般撮影装置と同一部屋にDXA装置を設置しておりますので、それらの装置の相互使用もあり、スループットがよいことも理由です。

GEの腰椎・大腿骨用の骨密度測定装置への切り替えが経営に与えている影響は?

前述のとおり、先ず患者さんからは「ここまで詳しく見てもらえることはなかなかない」とのことで満足いただいています。

それもあってか、前腕骨DXA装置を使用している時よりも定期的な測定件数が多くなってきています。

保険点数も腰椎と大腿骨の測定のほうが前腕骨よりも高いこともありますので、初期投資がかかるけれど、それを除けは経営にはプラスに働いています。また同一クリニックモール内にある内科クリニックから骨粗鬆症や整形外科に関する症状が見られる患者さんを当院に回していただけています。

関節リウマチの患者さんにも原発性骨粗鬆症と同様に、腰椎と大腿骨に注目して測定・治療しています。デノスマブは良い結果が出るように聞いています。関節リウマチが進行している患者さんについては特に注意してベッドに上がってもらっています。

前腕骨DXA装置などをご使用で、全身DXA骨密度装置の導入に躊躇されている方々に一言お願いします。

腰椎・大腿骨、そして前腕骨が測定できるDXA装置のほうが前腕骨DXA装置よりも良いと思われます。

1番の理由は治療効果が確認できることです。患者さんの治療に対するモチベーションを維持するためにも治療効果を患者さんに実感してもらうことが大切です。

最近では、開業当初から腰椎・大腿骨DXA装置を導入することを見込んでレントゲン線室を設計している先生方が多いようですが。