※お客様のご使用経験に基づく記載です。仕様値として保証するものではありません。

施設紹介

中部国際医療センターは岐阜県美濃加茂市に位置し、同市を含む中濃地区の中核病院としての役割を担っている(Fig.1)。当院は2022年1月に木沢記念病院を前身として新たにスタートし、「全ては病める人のために」を基本理念に掲げ最先端の治療に取り組み、臨床実習生や外国人労働者の受入れも積極的に行っている。

放射線技術部門においては、核医学検査は全身PET/CT装置が1台、SPECT/CT装置が1台、乳房専用PET装置が1台の3台体制で診療に当たっているほか、CTやMRIもそれぞれ3台保有しており当院外来の患者のみならず近隣病院からの検査紹介にも幅広く対応している。また放射線治療部門においては、X線照射による装置HalcyonとTruebeamに加えて本年3月より陽子線治療がスタートし、より多くの患者のニーズに応えられるようになった。

Fig.1 中部国際医療センターの外観

はじめに

当院では開院に伴いPET/CT装置としてDiscovery MIを新規導入した(Fig.2)。PET/CTの撮像件数は2023年度においては約2,000件であった。全身腫瘍PETが大多数を占めており、その中の1割で乳房PET検査を同時に施行している。また心サルコイドーシスの検査も実施しており、現在アミロイドPET検査の実施に向けての準備が進行中である。

本装置の使用経験を重ね、我々は検査のスループットについて着目した。当院では全身スキャンの撮像範囲を頭頂~骨盤腔と定めているが、患者の体型(主に身長)によって撮像Bed数が変動することも少なくない。Bed数増加に伴うスループット低下の対策には撮像Bed間のoverlap幅(以下OL幅)を減らし撮像長を長くすることが挙げられるが、むやみにOL幅を減らすことは画質の低下を招くため注意を要する。一方で、当院で導入したDiscovery MIについてのOL幅の検証報告はない。そこで今回はバックグラウンド変動性と相対リカバリ係数(以下相対RC)の測定を行い、双方の観点から性能評価の基準を満たす適切なOL幅について検討したので報告する。

Fig.2 当院のPET/CT装置(Discovery MI)

方法

使用機器

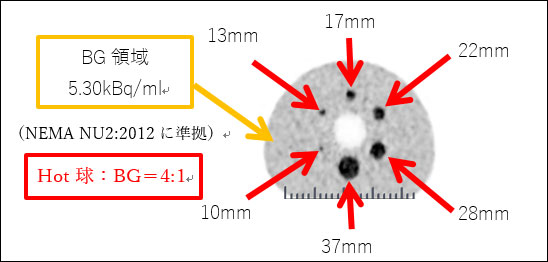

PET/CT装置にはDiscovery MIを用いた。装置の仕様としてクリスタルにはLBS(3.95×5.3×25.0mm)が用いられており、受光素子はSiPM、体軸有効視野は250mmである。また、評価用ファントムとしてNEMA IECボディファントムを使用した。なお、ファントムに装填されているHot球は直径の小さい方から10、13、17、22、28、37mmである。

ファントム作成方法

ファントムには18F-FDG水溶液を充填した。放射能濃度はNEMA NU2:2012に規定されている通りBGには5.30kBq/ml、Hot球にはBGの4倍の放射能濃度で封入した(Fig.3)。

撮像方法

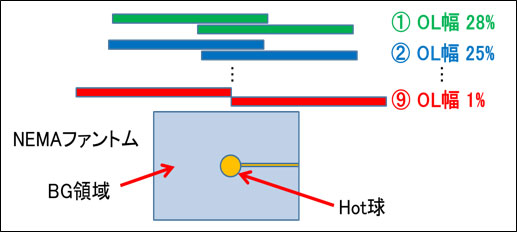

投光器と水平計を用いてPET/CT装置の撮像視野の中心にファントムを配置した。体軸方向についてはファントムに装填されているHot球の中心断面がStep & Shoot法(以下SS法)のover lap部分に一致するよう位置合わせを行った。このファントムに対し当院の臨床条件(撮像時間:2min/Bed、画像再構成法:Q clear、β値:400)にて2Bed分の撮像を行った。OL幅は自由に設定できるため、本検討ではOL幅を28%(有効視野70mm分)から3%ずつ減らし、最終的にOL幅が1%(有効視野2.8mm分)となるまで繰り返し撮像を行った(Fig.4)。なお、28%のOL幅で撮像したときのBGの放射能濃度は3.2項にて作成した通りであるが、その後の撮像は時間経過に伴い放射能が減衰する。そこで本検討では収集時間を適宜延長することにより全ての撮像で得られるカウントが同等となるよう調整を行った(Fig.5)。

評価方法

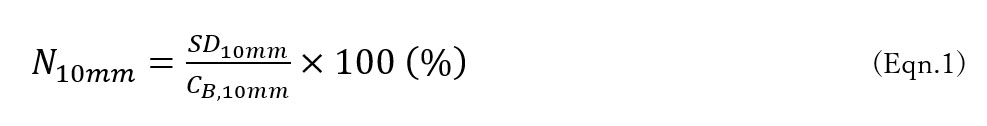

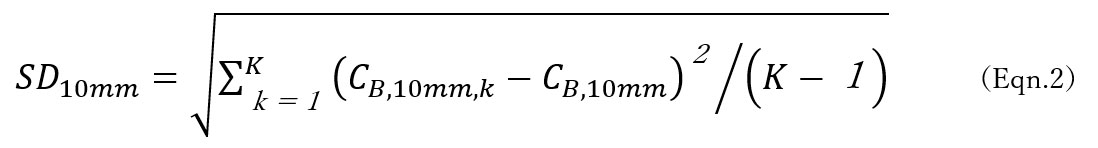

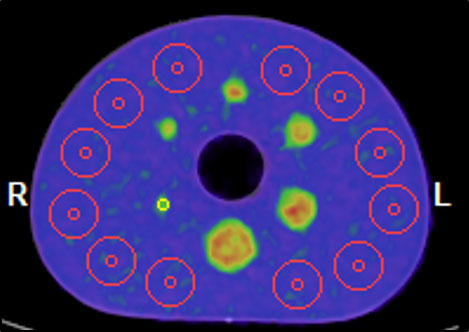

%バックグラウンド変動性

NEMAファントムの撮像によって得られたPET画像の性能評価の1つに%バックグラウンド変動性(N10mm)がある。本項では撮像した各サイズのHot球がもっとも明瞭に描出されているスライスのバックグラウンド領域にFig.6に示すように円形ROIを解析プログラム(PET quact_IE;日本メジフィジックス社)を使用して12個設定した。また、同様の円形 ROI をそのスライスを中心として±2スライスの計5スライスにも設定した。これら各ROI内の計数から、Eqn.1を用いてN10mmを算出した。本邦の撮像ガイドラインの基準に従い、「N10mm<6.2%」を満たすOL幅について調査した。

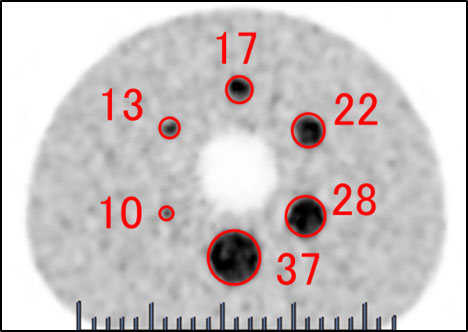

相対RC

本項目では前述4.1と同様に撮像した各サイズのHot球がもっとも明瞭に描出されているスライスに対して各球体と同じ大きさの円形ROIを設定した(Fig.7)。Eqn.3を用いて各サイズの球体における相対RC (RCj ) を算出した。なお、一般的に本項目の評価には収集時間30分のPET画像を用いるため、1Bedで2分相当のPET画像を使用している点で本来の評価方法とは異なる。なお、撮像ガイドライン上の目標は「RC10mm>0.38」とされているため、これを超えるOL幅について調査し前述のN10mmと併せて基準をクリアできるOL幅について検討した。

結果

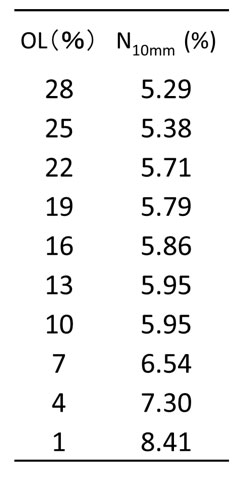

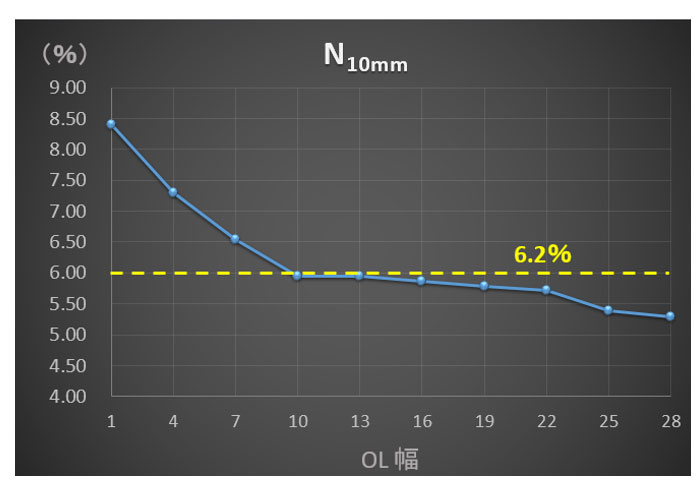

N10mmの結果をFig.8及びFig.9に示す。OL幅の減少に伴い単調増加する傾向を認めた。先述のガイドラインを参照すると、10%のOL幅まで条件を満たす結果が示された。

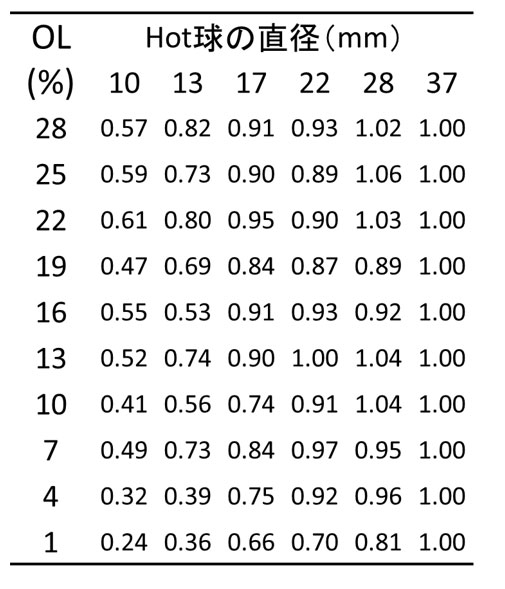

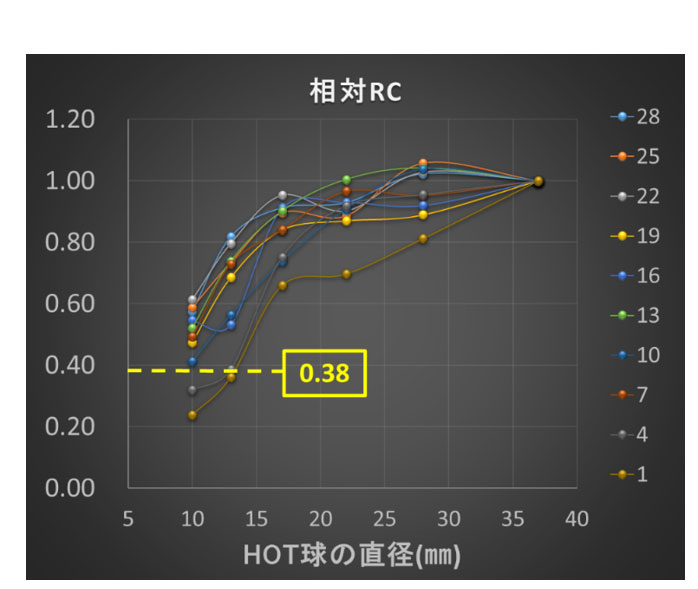

相対RCの結果をFig.10及びFig.11に示す。N10mmと同様にHot球の直径の減少に伴い相対RCの値も小さくなる傾向がみられた。ガイドラインの数値を満たす最小のOL幅は7%であった。

考察

Discovery MIにおけるN10mmは前述の通り10%のOL幅まで基準を満たした。その理由として、Discovery MIは良好な計数率特性、エネルギー分解能及び感度が高いこと、コンプトン散乱リカバリーにより真の同時計数をより多く取得できる機構であることが考えられる。

相対RCについてはガイドラインの基準をクリアできる最小OL幅が7%であった。日本核医学会監修の18F-FDGを用いた全身PET 撮像のためのファントム試験手順書によると相対RC評価のためのファントム撮像時間は30分とされているが、今回は臨床に近い条件を想定するため収集時間を1Bedあたり2分相当とした。そのため、30分と2分の違いがどの程度影響しているかは別途検討する余地があると考えられる。また本検討は当院の臨床条件を基に行ったものであるため、収集時間や再構成条件など撮像条件が異なる場合はそれに対応したOL幅の検討が必要であることに留意すべきである。

まとめ

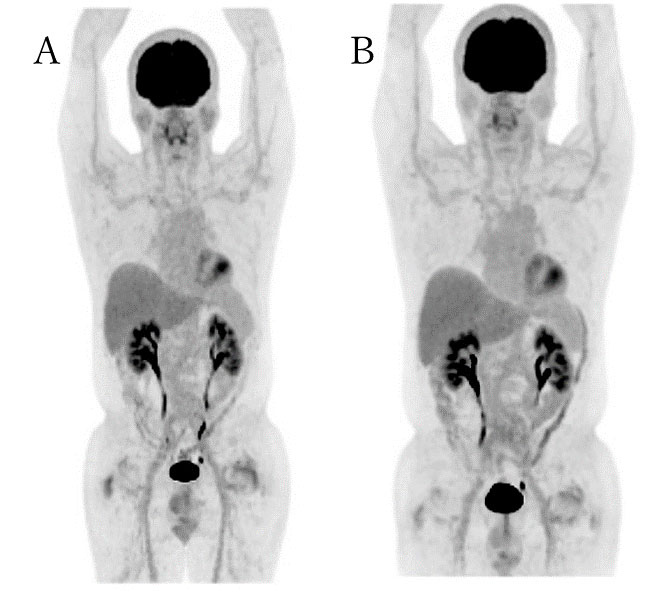

今回はN10mmの検証、また相対RCの測定を行いその結果を報告した。本検討によると性能評価の基準を満たす最小OL幅は10%であり、当院の臨床条件は本邦のガイドラインを十分に満たしていることが判明し、臨床においてOL幅を低減できる可能性が示唆された。これを受け当院では放射線科読影医との協議の上、OL幅を16%まで許容して臨床で使用している。当院で撮像したPET画像の一例をFig.12に示す。被験者が高身長であるため従来の撮像方法では6Bed必要であったが、OL幅を低減することで5Bed分の撮像で必要な撮像長が確保可能となった。これまでの使用経験上、OL幅の低減による画質の劣化(OL部の繋ぎ目のアーチファクトや同部のカウント値及びSUVの視覚的な低下)は観測されておらず、臨床への適用も良好である。

Fig.12 OL幅を変化させた同一人物のPET画像

AとBは同一人物。高身長(180cm)のためOL幅を25%で固定する従来の撮像法(画像A)では6Bed分の撮像が必要だが、OL幅の低減を16%まで許容した撮像法(画像B)では5Bed分で必要な撮像長が確保できている。なお、双方の画像を比較しても画像BにおいてOL部の繋ぎ目のアーチファクトや同部のSUVの視覚的な低下は観測されていない。