1. 施設紹介

当クリニックは、日本初の共同利用型の画像診断センターとして、1990年に開設しました(図1)。近畿各府県800施設を超える病院・診療所からの紹介患者の画像検査を実施し、相互連携を通じて、地域医療の向上に貢献しています。加えて、ハイクオリティの人間ドックを提供し、予防医学の視点から、よりよい医療のあり方を追求し、病気の早期発見と早期治療を目指しています。2003年にPET画像診断センターを開設し、院内サイクロトロンで製造した院内製剤を用いて年間5,000件以上のPET検査を行っております。

図1 当クリニック外観

2. Omni Legend 32の導入

当クリニックは従来、2台のPET-CT装置を用いてPET検査を行っておりました。

しかし、2023年に装置の使用年数が2台共に10年以上経過したことを機に、新規PET-CT装置の導入を検討することとなりました。

10年以上前の装置と比べて、半導体検出器PET-CT装置の普及や技術の進歩が著しいことから、PET-CT装置1台での運用が可能ではないかと考えました。

そこで、新規装置導入の目標として「装置1台運用で従来の検査件数を担保する」ことを掲げました。しかし、従来の1日25件の枠設定を1台で運用するためには1検査枠15分での検査実施が必要となります。担当技師が負担なく、落ち着いて検査を行える環境を前提とした上で、この目標を達成するための装置選定は非常に重要な課題でした。

そのような中、出会ったのが2023年4月に発表されたOmni Legend 32です。

体軸方向視野32cmの広いAxial FOV (AFOV)に加え、SiPM光検出器とBGOシンチレータの新しい組み合わせによるdBGO検出器の搭載により46 cps/kBqのNEMA感度をもつこの装置に、1検査の時間を短縮できる可能性を見出し、導入に至りました(図2)。

図2 当クリニックのOmni Legend外観

図2 当クリニックのOmni Legend外観

3. 性能評価と運用の検討

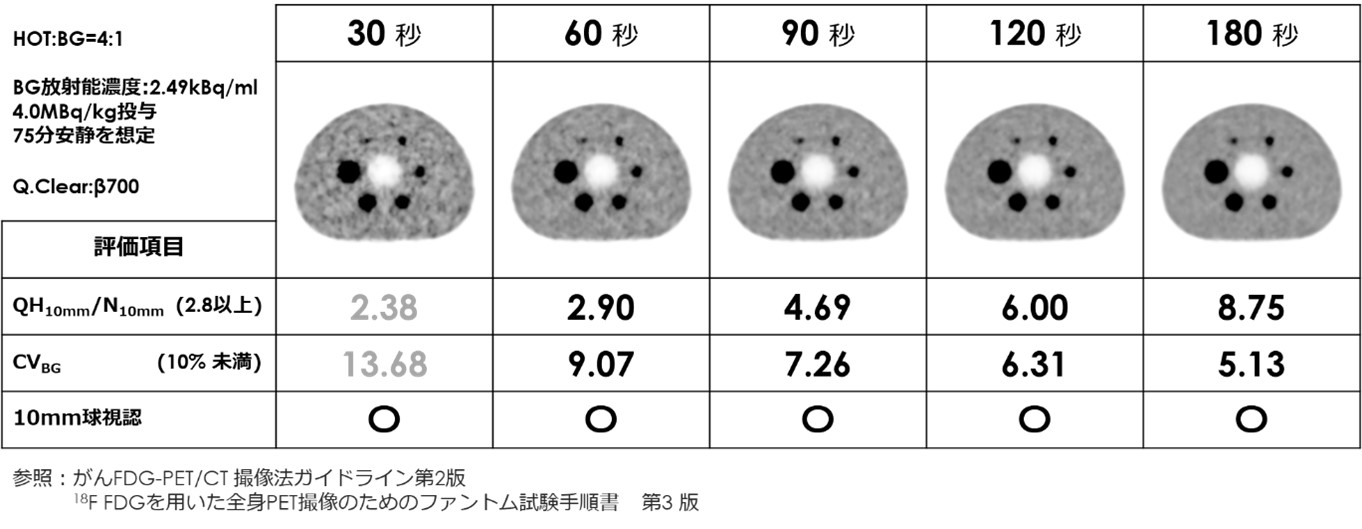

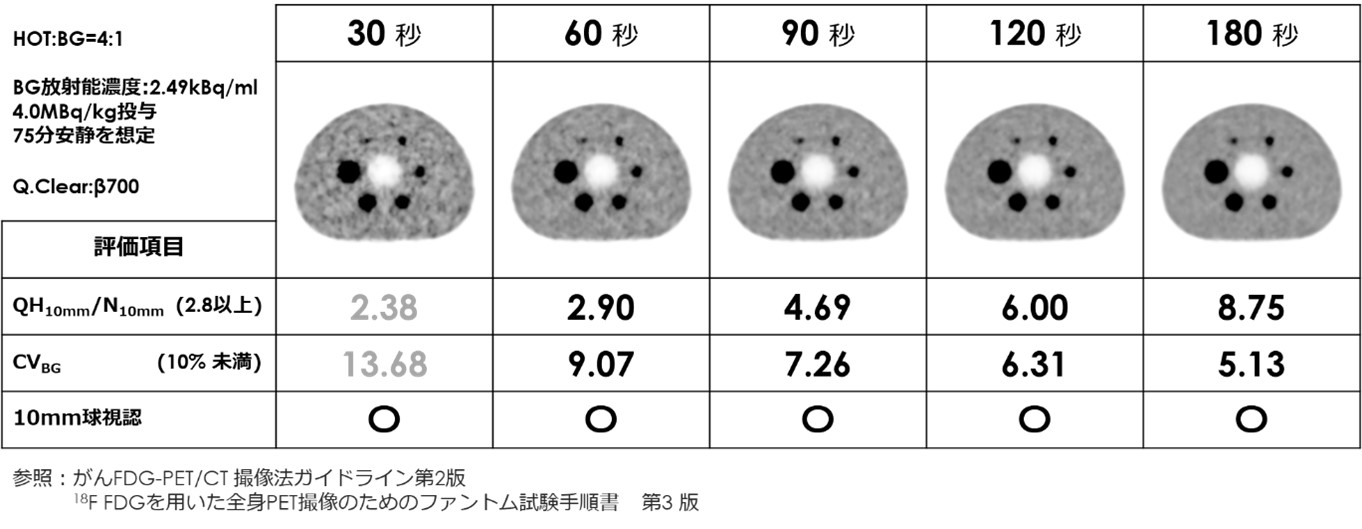

いかに高感度であっても、画質の担保ができている画像を提供することが画像診断では重要だと考えています。そこで、実運用に先立ち、ガイドラインに準拠したファントム試験を行い、収集条件および画質の検討を実施しました。ファントム試験の結果を以下に示します。

1Bedの収集時間が60秒以上で、評価項目であるQH10mm/N10mmおよびCVBG、10mmHOT球視認の各条件を満たすことができました。さらに収集時間を延長することで、より高いスコアを得ることも確認されました(図3)。

図3 ガイドラインに準拠したファントム試験の結果

図3 ガイドラインに準拠したファントム試験の結果

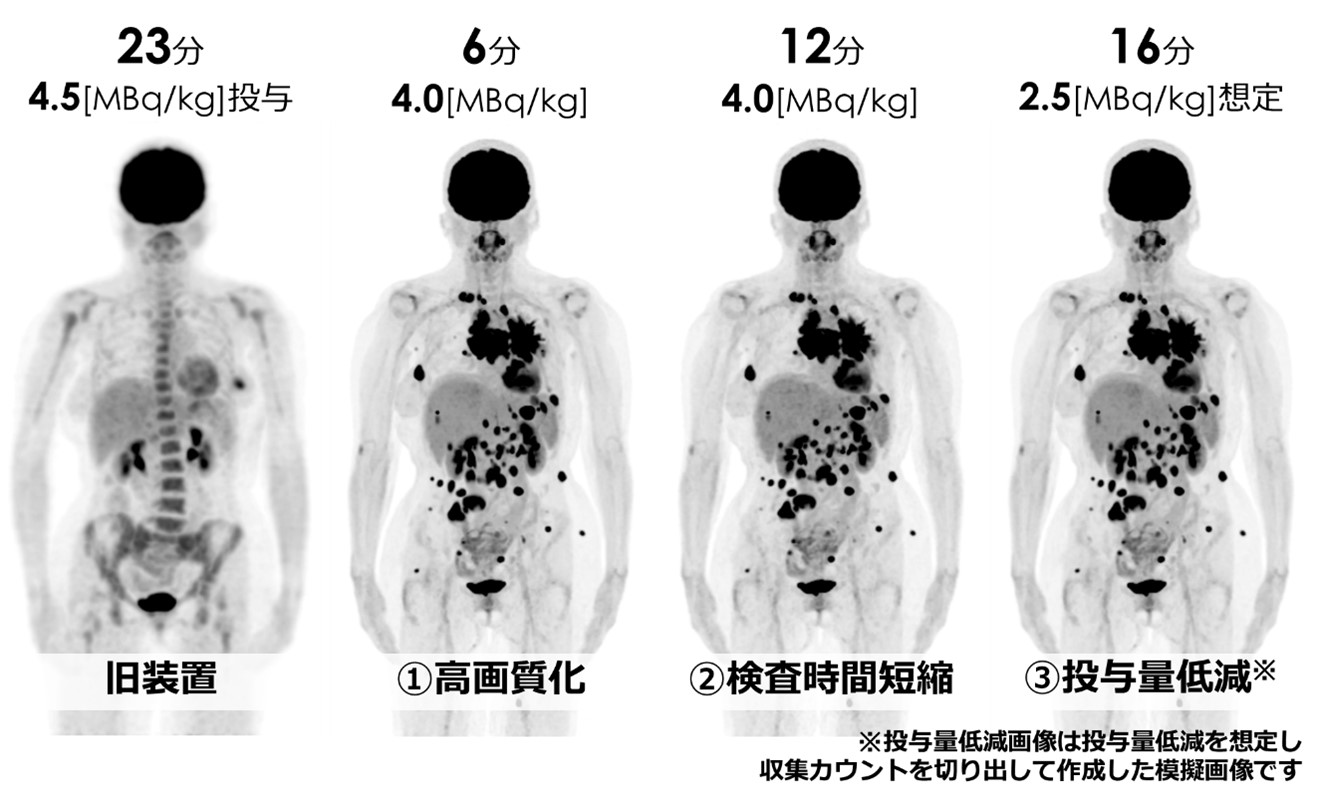

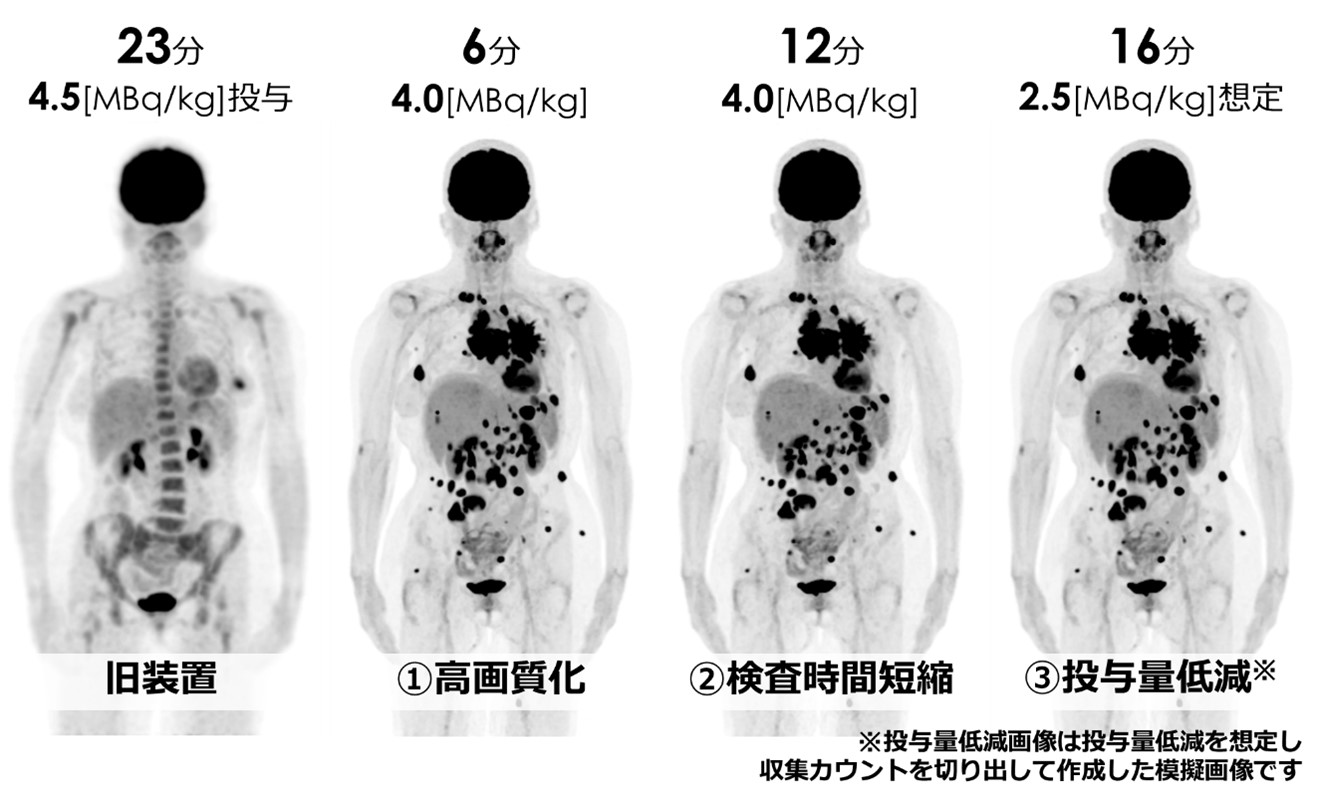

この検討によりOmni Legend 32の活用方法は以下の3つを考えることができました(図4)。

①収集時間の担保による装置性能(高分解能・高感度)を最大限に活かした高画質化

②高感度を活かした収集時間短縮による検査時間短縮と受診者負担の軽減

③投与量低減による被ばく線量の低減

当クリニックでは検診でのPET検査も行っており、接遇の1つとして検査における受診者の負担軽減が重要と考えています。併せて、最初に掲げた目標である「1検査15分」を満たすことができることから、②の方法でOmni Legendを活用することに決めました。

図4 Omni Legend 32で考え得る活用方法

図4 Omni Legend 32で考え得る活用方法

4. 実際の運用

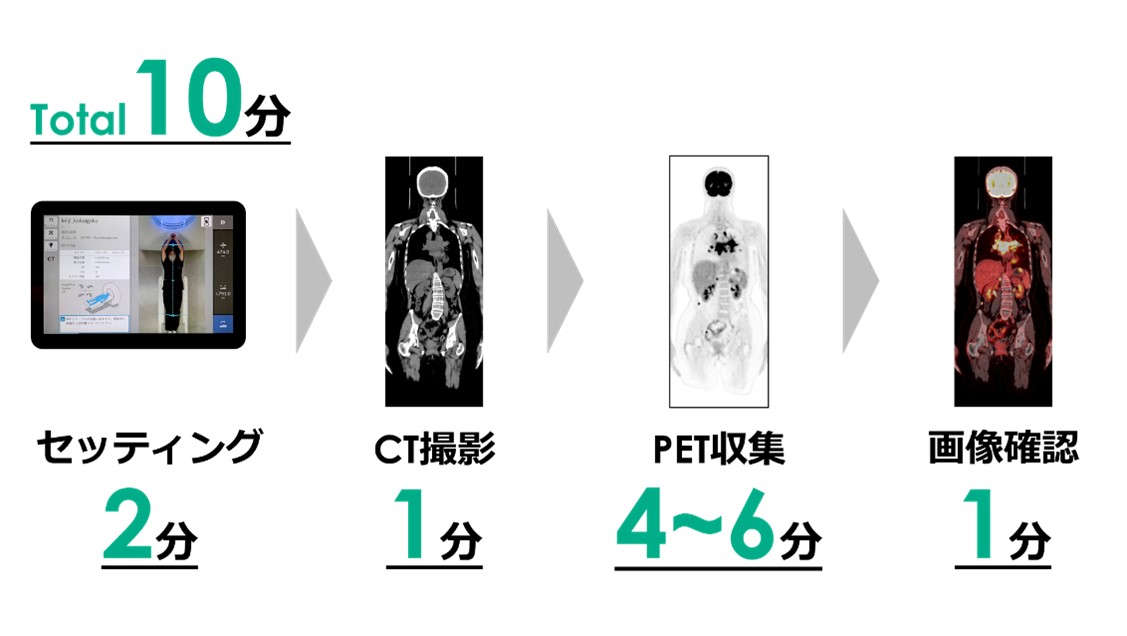

実際に運用している当クリニックの検査枠を以下に示します(図5)。

図5 当クリニックのPET-CT検査枠

図5 当クリニックのPET-CT検査枠

1検査枠15分 (1日最大28件) とし、朝8:30から1人目の投与を行います。28件目の検査が入っていても収集は17時までに完了します。

一見タイトな枠設定にみえますが、2名体制で収集担当とセッティング担当を分担することで、余裕をもって検査に臨むことができています。

検査は、投与量4.0MBq/kg、安静時間75分、PET収集時間1分/Bed(体幹部のみ呼吸同期追加)の収集条件で行っております。

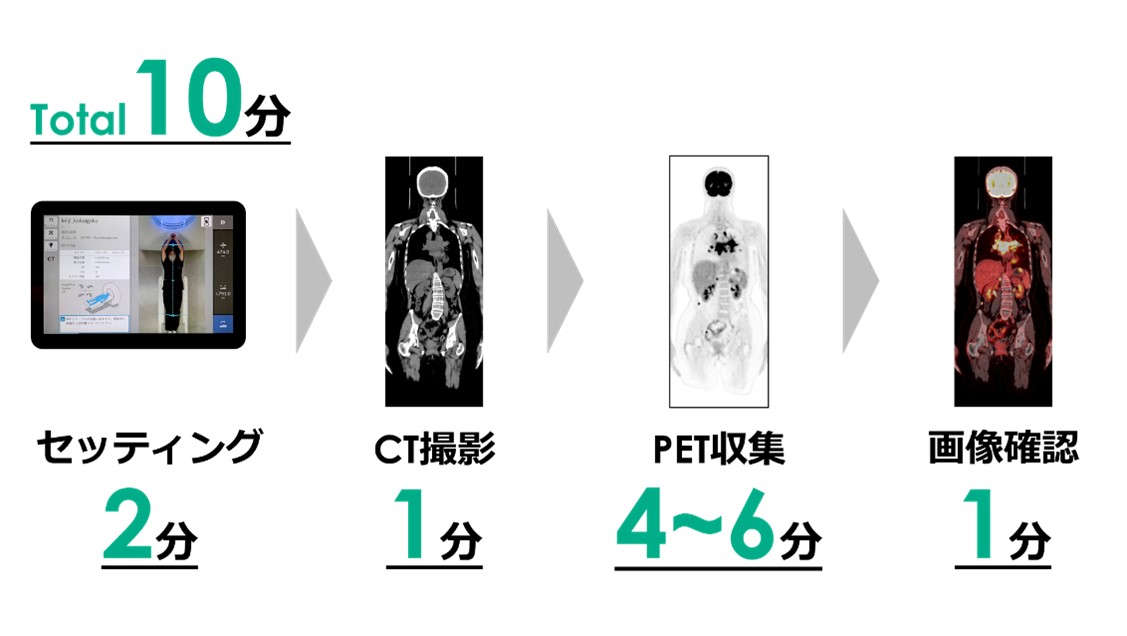

1検査あたりの配分は、セッティング(2分)→CT撮影(1分)→PET収集(4~6分)→画像確認(1分)であり、合計10分程度で検査を終えることができるようになりました(図6)。

受診者からも「検査時間が短くなって楽になった」とのお声をいただくことが増えています。さらに、以前は検査の性質上、閉所恐怖症や静止困難による検査の中断・中止例は少なからず発生していましたが、導入後1年間に実施した5,392件では中断・中止件数は0件であり、時間短縮による検査負担の軽減が実感できた結果となりました。

図6 1検査あたりの時間配分(合計10分)

図6 1検査あたりの時間配分(合計10分)

5. 時間短縮が可能になった理由

検査時間の短縮が可能になった大きな理由として、「32cmの広い体軸方向視野」、「3Dカメラ」といった新技術の搭載が挙げられます。

まず体軸方向視野については、近年のPET装置は10年前に比べて広くなってきていると感じますが、その中でも32cmという広さは時間短縮に大きく寄与しました。

従来装置では頭頂部から大腿上部までの収集に7~8Bedが必要でしたが、Omni Legend 32ではほとんどの方が4Bedで収まり、高身長の方でも5Bedで余裕をもってカバーすることが可能です。

従来装置に比べてBed数が半分になったことで、検査時間を半分に短縮することができます。加えて1Bedの収集時間が短くできることでさらに検査時間を短縮することが可能となりました。

次に3Dカメラについてです。PET装置としてはOmni Legendで初めて搭載された機能であり、天井に設置されたカメラが受診者の位置を認識し、ディープラーニング技術を用いて自動的にBedの高さを推定して調整することができます。

ガントリに表示される映像を確認してボタンを押すだけで、自動的に位置決め画像の撮影位置と高さまで移動するため、セッティング担当者は受診者の固定や説明に集中することができます。この結果、セッティングにかかる時間が短縮できました。当クリニックでは2名体制で検査を行っていますが、1名体制の施設においても担当者の負担軽減に有用だと感じています。

さらに、赤外線レーザーによる高さと撮像開始位置の調整が不要となり、受診者の傍にいる時間を短縮できるため、担当する放射線技師の被ばく低減にもつながります。これらの機能により、収集とセッティングの双方で時間短縮が可能となり、1検査10分という短い検査時間を実現することができました。

6. 呼吸同期と腹帯の活用

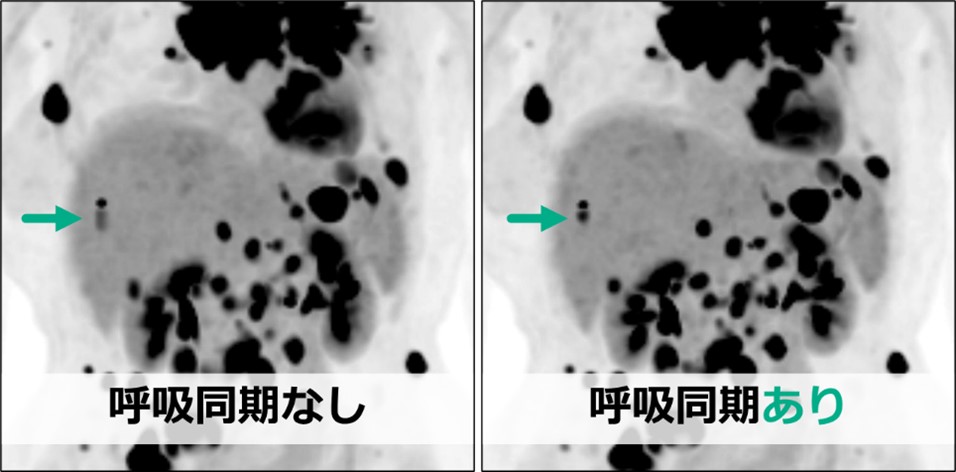

Omni Legendにはデバイスレス呼吸同期システムである「Advanced MotionFree」が搭載されています。外部呼吸監視デバイスが不要なため、セッティングに時間をかけずに活用することが可能です。導入前は、呼吸同期システムの活用に収集時間の延長が必要なため、運用への導入は消極的な印象をもっていました。

しかし、1Bedの収集時間を1分に設定できたことに加え、肺野および上腹部に呼吸同期をかけた場合でも時間延長が2Bed分で収まることから、呼吸同期を活用しても必要な時間延長はわずか2分にとどまりました。このため、保険診療においては全例で呼吸同期を活用することに決めました。

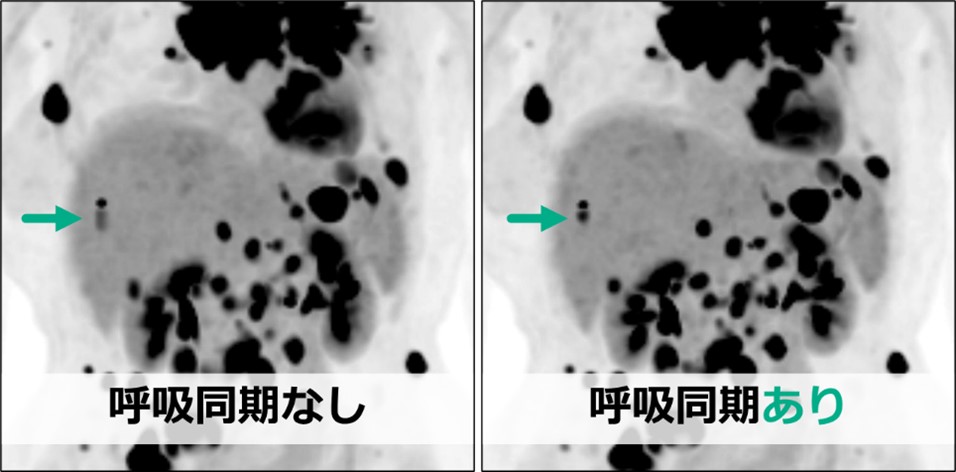

呼吸同期のありなしを比較したものを以下に示します(図7)。呼吸同期なしでは、ぶれのある集積も、呼吸同期をかけることで明瞭に描出されていることがわかります。

この恩恵がたった2分の収集時間延長で得られることは大きな強みだと感じています。

図7 呼吸同期の有無による描出能

図7 呼吸同期の有無による描出能

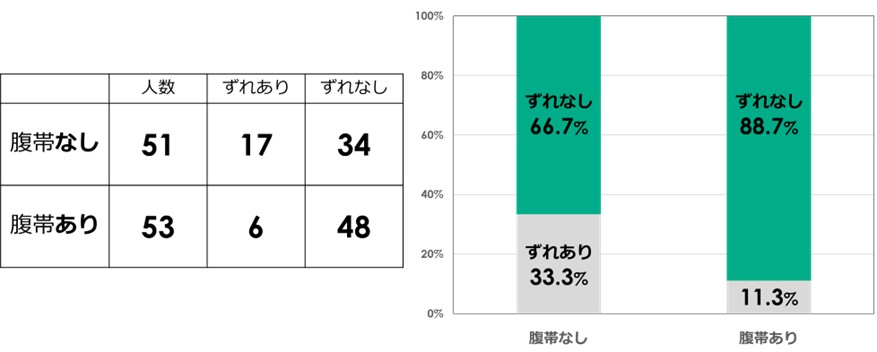

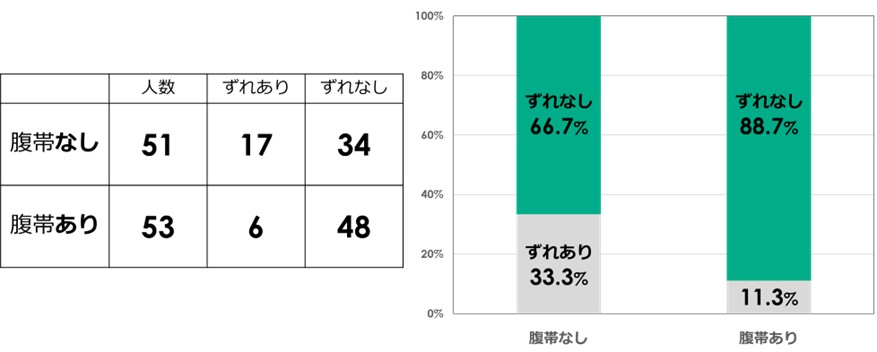

また当クリニックでは、検査時に腹帯を活用することで、PET検査の弱点である呼吸性の動きを抑制する対策をしています。バスタオルを挟んで腹部を腹帯で固定し、受診者には「浅めでゆっくりとした呼吸を心掛けてください」と指導をすることで、呼吸性の動きを抑制するようにしています。実際に腹帯の有無を比較すると位置ずれが少なくなり(図8)、CTの再撮影回数を減らすことができました。

今後は、PETとCTの位置ずれ補正に対する新機能であるEnhanced ACと組み合わせることで、CT再撮影による被ばく線量の増加を抑制できるかについても検討を行っていきたいと考えています。

図8 腹帯の有無による位置ずれの検討結果

図8 腹帯の有無による位置ずれの検討結果

7. 最後に

本稿では、当クリニックにおけるOmni Legend 32運用方法についてご紹介しました。

BGOとSiPMを組み合わせた高感度・高分解能のdBGO検出器をはじめ、新しい技術に支えられたOmni Legendは、各施設の特色に合わせた運用方法が選択できる、とてもフレキシブルな装置であると感じています。時間短縮による受診者の負担軽減は、画質を担保した上で実現できる非常に有用な選択肢です。単なる負担軽減にとどまらず、閉所恐怖症などの理由でこれまでPET検査を受けることができなかった方でも検査を行える可能性があります。また、検査を担当する技師に対しても、セッティング時間の短縮や被ばくの低減による負担軽減ができるようになりました。検査時間を短縮できたことで、安定した稼働が可能となり、落ち着いて検査に臨むことができています。

また、スループット向上による検査枠数の増枠ができたことで、検査を必要としている方をお待たせすることなく対応できるようになりました。

受診者にも技師にもやさしい運用ができるOmni Legendを活用して、今後も医療機関からご紹介いただいた患者様や人間ドックの受診者様に、負担なく質の高い画像を提供できるよう努めてまいります。