病院紹介

岡崎市民病院様では、1.5Tと3.0TのGE社製MRI装置が稼働しており、診療科からの様々な検査依頼に対して、両装置のパフォーマンスを最大限に活かした撮像を行っています。ルーチン検査はもちろんのこと、「Vessel wall imaging」や「Zero TE MRA」、「Whole Body DWI」といった新しい撮像にも積極的に取り組まれており、本稿では、それらの臨床画像や撮像におけるポイントについて執筆いただきました。

阪野技師(左)久米技師(中)太田技師(右)

阪野技師(左)久米技師(中)太田技師(右)

はじめに

岡崎市民病院は、岡崎市と幸田町で構成される愛知県西三河南部東医療圏(人口約43万人)の地域医療を支える3次救急・総合病院(病床数680床、40診療科)である。

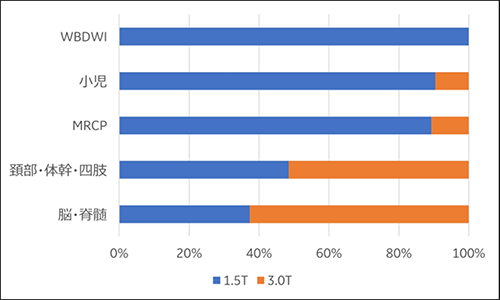

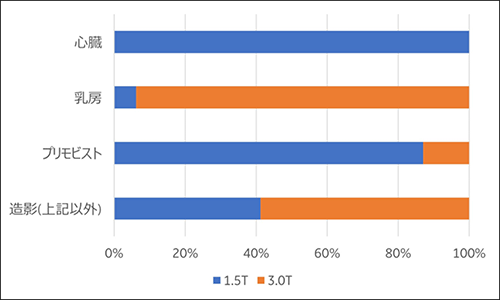

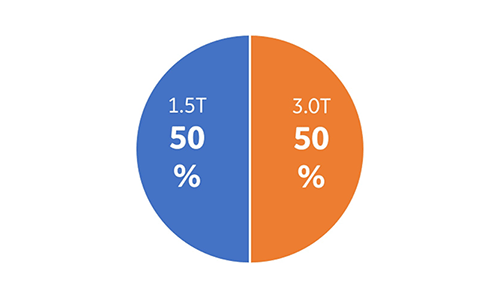

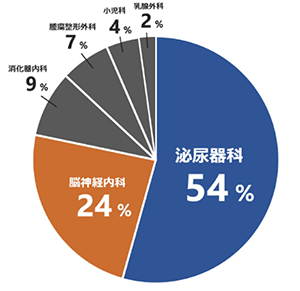

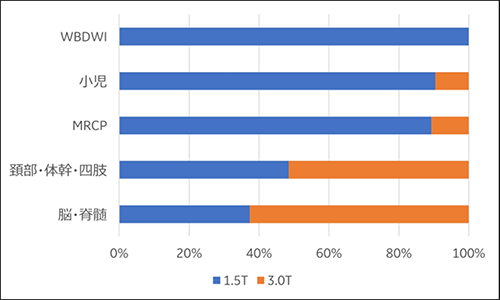

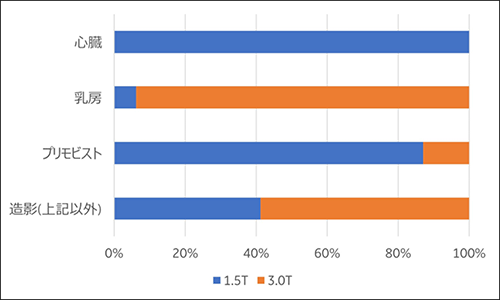

2019年のMRI装置更新に伴い、GE社製「SIGNA™ Artist 1.5T」、「SIGNA™ Architect 3.0T」を導入した。1.5Tと3.0Tの磁場強度が異なるMRI装置の構成であるが、各装置の特性を活かせるように検査内容の割り振りを行っており(図1-1、図1-2)、同一のユーザーインターフェイスを有することが検査スループット向上に寄与しているため、両装置でほぼ同一の検査数を実施している(図2)。また、2009年のバージョンアップ以来の機器更新となり、各診療科からの要望に幅広く応えるべく、多種多彩なシーケンスが新たに搭載され、診断能向上に大きく貢献している。

本稿では、ルーチン検査に加えて新たに撮像可能となった「Vessel wall imaging」や「Zero TE MRA」、「Whole Body DWI」を中心に、画像診断や治療方針決定に有用であった症例を紹介する。

図1-1 1.5Tと3.0T装置における単純MRI検査の実施内訳(2021年度)

図1-1 1.5Tと3.0T装置における単純MRI検査の実施内訳(2021年度)

図1-1 1.5Tと3.0T装置における造影MRI検査の実施内訳(2021年度)

図1-1 1.5Tと3.0T装置における造影MRI検査の実施内訳(2021年度)

図2 1.5Tと3.0T装置における全MRI検査の実施割合(2021年度)

図2 1.5Tと3.0T装置における全MRI検査の実施割合(2021年度)

Vessel wall imagingの臨床応用

くも膜下出血(subarachnoid hemorrhage:SAH)の治療において、多発動脈瘤を認めた場合、破裂動脈瘤の同定に苦慮することがある。一度に全ての動脈瘤を治療することは難しいため、正確に出血源となる破裂動脈瘤を同定することが転帰に大きく寄与する。破裂動脈瘤の特徴として瘤壁造影効果を有することが明らかになっている。可変フリップ角を用いた3D FSE(Cube)法のT1強調画像は、血管内の血流信号を抑制でき、ガドリニウム造影剤を用いることで、造影前後の画像を比較し、血管壁の増強効果を鋭敏にとらえることが可能である(Vessel wall imaging)。近年、Cubeに圧縮センシング技術であるHyperSenseを併用することで、画質劣化を抑えた高速撮像が可能となった。また、小さなFOVを設定した場合でもFOV外の折り返し信号の混入を抑えることができるHyperCubeを用いることで、短時間で局所選択の高分解能撮像が可能となった。当院ではSIGNA™ Architect 3.0Tに48ch Headコイルを用いることで、高SNRかつ高空間分解能のVessel wall imagingを施行している。今回、同法が破裂動脈瘤の同定に有用で、治療に大きく寄与した症例を紹介する。

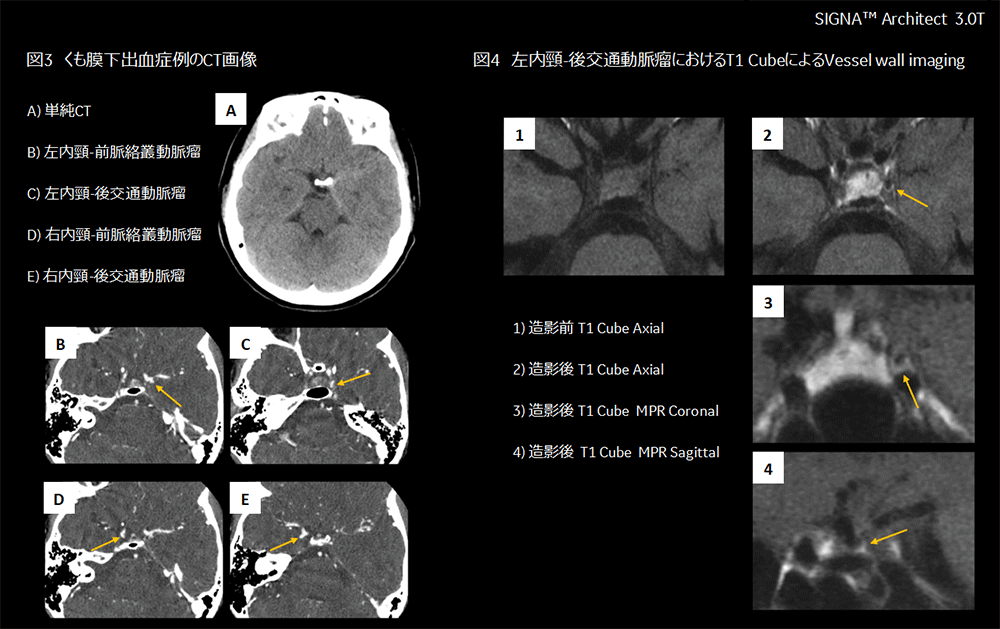

◆ Case1

40代女性。1週間前より後頭部痛があり受診。頭部CT検査よりSAHと診断され、左内頸-前脈絡叢動脈、左内頸-後交通動脈、右内頸-前脈絡叢動脈、右内頸-後交通動脈に動脈瘤が認められた(図3)。左の動脈瘤の破裂が疑われたが、破裂動脈瘤を同定するために翌日3.0T装置にて、造影剤投与前後でT1 Cubeを用いたVessel wall imagingを撮像した。

(T1 Cube撮像条件:FOV200×140mm、Matrix400×400、slice thickness/interval 0.4mm/0mm、TR690ms、TE24ms)

造影MRIにて左内頸-前脈絡叢動脈、右内頸-前脈絡叢動脈、右内頸-後交通動脈の動脈瘤周囲の増強効果は認められなかったが、左内頸-後交通動脈の動脈瘤後面に増強効果が認められたため、左内頸-後交通動脈の動脈瘤破裂によるSAHと診断された(図4)。カテーテル治療にてコイリングを行い、対側は後日手術の方針となった。術後経過は良好で新たな神経症状なく退院された。

◆ Case2

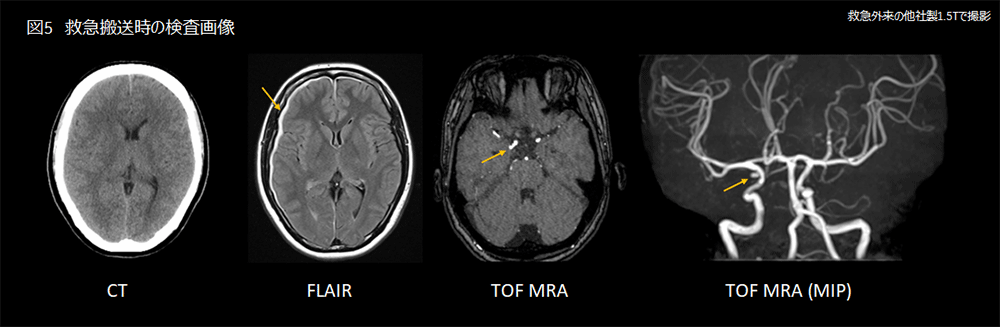

30代女性。突然の激しい頭痛を主訴に救急搬送。頭部CT検査で明らかな出血は認められなかった。頭痛症状が持続しているためMRI検査を施行し、FLAIRにて右硬膜下に薄い血腫を認め、MRAにて右内頸-後交通動脈に動脈瘤を認めた(図5)。その後、3D CTAも施行し同様に右内頸-後交通動脈の先端に歪な形の瘤が認められ、脳表血管には明らかな奇形は認められなかった。

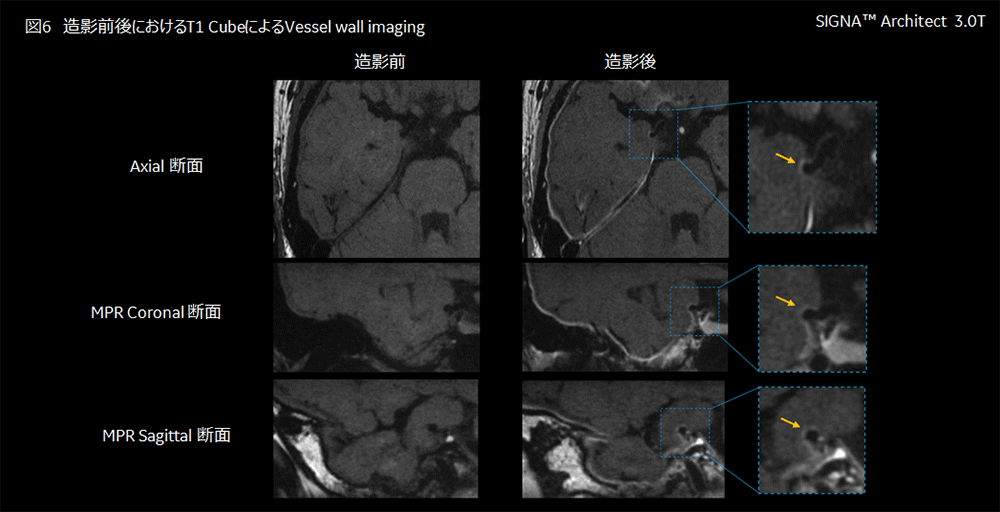

当初、同側に動脈瘤を認めるものの、くも膜下腔に血腫は無いためSAHではなく右急性硬膜下血腫と診断され、保存治療のため経過入院の方針となった。しかし、外傷の既往なく非典型的な硬膜下出血のため、くも膜下腔に血腫のないSAHの可能性もあり造影MRIにて評価することとなった。Case1と同様に3.0T装置にて、造影剤投与の前後でT1 Cubeを用いたVessel wall imagingの撮像を行った。造影MRIにて右内頸-後交通動脈瘤の壁に増強効果が認められ、血腫は後方のテント上を回り脳表へ流れていることが確認された(図6)。破裂点がくも膜下に顔を出しており、くも膜下腔を介さず直接硬膜下血腫になった右内頸-後交通動脈瘤破裂によるSAHと診断された。その後、クリッピング術が施行され、術後経過は良好で、新たな神経症状なく退院された。

通常のルーチン撮像に加えT1 Cubeの撮像時間は6分と長いが診断および治療方針に大きく寄与する撮像であり、2症例とも非常に有用であったと診療科医師より高く評価された。他にも血管炎の評価にも有用のため、診断及び治療の一助となる撮像と言える。

Zero TE MRA の臨床応用

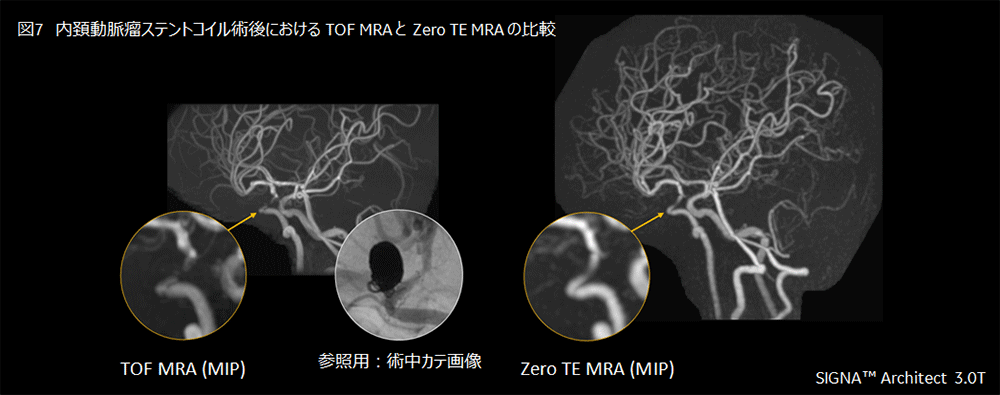

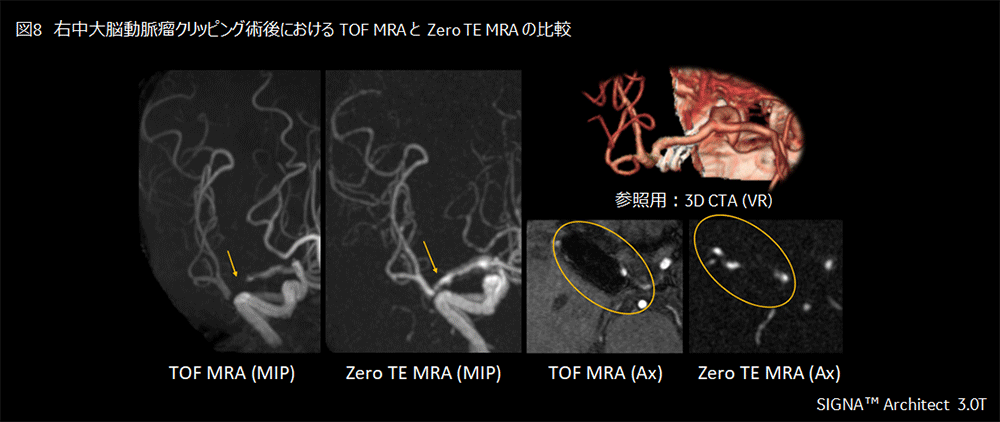

脳動脈瘤に対してのコイリング、クリッピング後のfollow upとしてMRIを施行している。通常のMRAはTOF法で撮像しているが、術後の場合はコイルやステント、クリップの近傍は磁化率の影響により画像化されない場合がある。Zero TE MRAはZero TE収集の効果によりコイルやクリッピング近傍の血管の描出やステント内の血流の確認が可能となる。このため当院では術後のfollow up のMRAではZero TE MRAを追加で撮像している。

(Zero TE MRA撮像条件:FOV180×180mm、Spokes per segment512、slice thickness1.2mm、FA5、BW31.25kHz、TR752ms、TE0ms)

◆ Case1

右内頚動脈瘤ステントコイル術後。通常のTOF MRAではステント内の血流の描出が不良であるが、Zero TE MRAではステント内の血流も確認でき、カテーテル治療時の画像と比較しても同様の画像が得られていることが分かる(図7)。

◆ Case2

右中大脳動脈瘤クリッピング術後。TOF MRAでは中大脳動脈の描出が不良であるが、Zero TE MRAでは描出されている(図8)。通常のルーチン撮像に加え6分延長するが、術後follow upの血流評価には欠かせない撮像であり、脳血管内治療医より撮像依頼が寄せられている。

Whole Body DWIの臨床応用

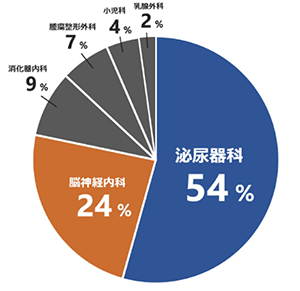

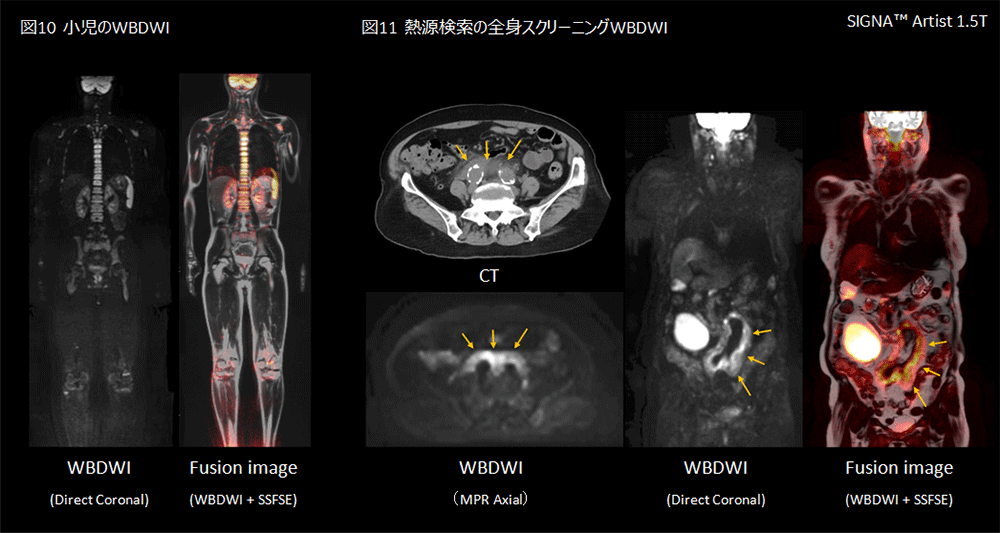

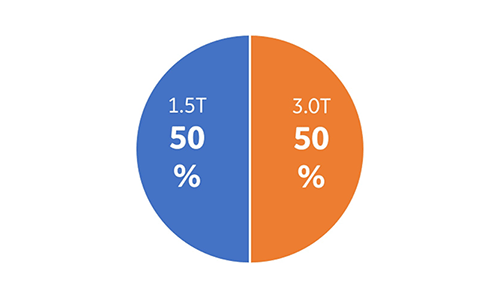

当院で以前使用していたSigna HDxt 1.5Tでは、複数コイルが併用できなかったことからWhole Body DWI(以下WBDWI)を撮像するには、コイルスライディング法が提唱されていた。今回、SIGNA™ Artist 1.5T、SIGNA™ Architect 3.0Tを導入し、GEM Head Neck Unit、GEM Anterior Array coil、GEM Posterior Array coilの複数コイルが併用可能となったことにより、当院においてもWBDWIが撮像可能となった。2019年に初めてWBDWIを施行して以来、泌尿器科からの依頼を中心に各診療科から検査の依頼を受けている(図9)。 泌尿器科、腫瘍整形外科、乳腺外科からは骨転移の検索、脳神経内科からは原因不明の熱源検索の全身スクリーニング、消化器内科からは原発不明癌の検索、小児科からは骨髄炎の診断等の依頼目的に対して、各診療科へ有用なWBDWIを提供できている (図10、11)。

図9 WBDWIにおける診療科別の依頼内訳

図9 WBDWIにおける診療科別の依頼内訳

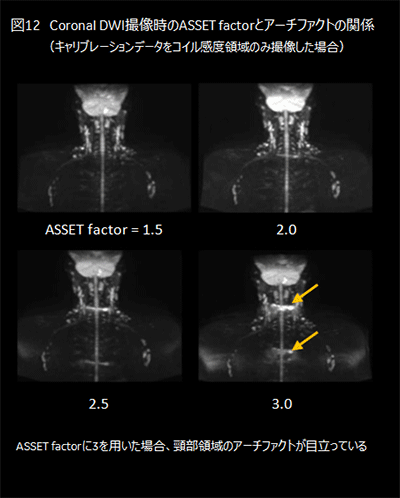

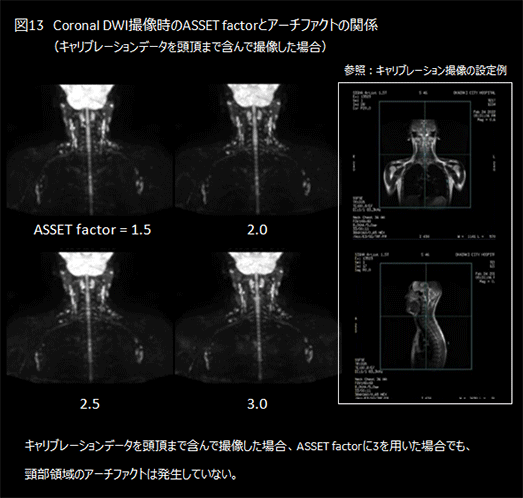

当院のWBDWIのプロトコルを作成するにあたり、最も苦労した点は頸部領域に発生していたアーチファクトであった。当初、このアーチファクトはEPI特有の歪みが原因であると認識していたため、ASSET factorを変化させて検討したところ、ASSET factorを下げることでアーチファクトが軽減された (図12)。このアーチファクトはパラレルイメージングにおける展開エラー (Lip like Artifact) であると思われる。しかし、このLip like Artifactに最も関与する要因はキャリブレーションデータであった。当院では、「Neck Chest 36 AA」のコイル感度領域を使用して、頭頸部領域のDWIを撮像している。従来、キャリブレーションデータはコイル感度領域と一致する範囲を取得していたが、 キャリブレーションデータを頭頂まで含めることでASSET factorに関わらず、Lip like Artifactは発生しないという結果が得られた (図13)。頭頂までキャリブレーションデータを取得することでASSET factor = 3.0を使用しても展開エラーは発生していない。これは、キャリブレーションデータは3D Axialで取得しているため、頭頂を含めないとスライス方向の折り返しによりパラレルイメージングの展開の際に計算エラーを招いていたためだと考える。このアーチファクトが改善できたことで、より質の高いWBDWIを提供できていると思われる。また2020年の診療報酬改定に伴い全身MRI加算が算定され、注目されている分野でもある。全身MRI加算を保険収載するためには、施設認証が必要であり、撮像条件や画像の提出など画像の質も求められており、現在、当院においても申請に至っているところである。

最後に

SIGNA™ Artist 1.5T、SIGNA™ Architect 3.0Tの導入により、新たに画像診断に貢献できたVessel wall imagingやZero TE MRA、Whole Body DWIを紹介した。両装置は、多くの診療科の依頼に対して、ルーチン検査から特殊検査まで幅広く対応可能である。それらの検査依頼に対して、「MRI画像」という結果のみで応えていることが多く、装置の特性や新しい撮像方法といったプロセスを発信する機会はまだまだ少ないと考えられる。今回紹介した臨床例は、脳神経外科医師とのディスカッションや院内広報の投稿、医師部会へのプレゼンテーションを通して診療放射線技師から発信した結果、多くの反響を得ることができ有用な画像診断につながったと考えられる。今後、装置の特性を発揮するために、診療放射線技師が診断に有用な画像を理解して撮像条件を追求することは当然のことであるが、各診療科に対して技術を発信する環境構築を行っていくことも重要だと考えられる。

阪野技師(左)久米技師(中)太田技師(右)

阪野技師(左)久米技師(中)太田技師(右) 図1-1 1.5Tと3.0T装置における単純MRI検査の実施内訳(2021年度)

図1-1 1.5Tと3.0T装置における単純MRI検査の実施内訳(2021年度) 図1-1 1.5Tと3.0T装置における造影MRI検査の実施内訳(2021年度)

図1-1 1.5Tと3.0T装置における造影MRI検査の実施内訳(2021年度) 図2 1.5Tと3.0T装置における全MRI検査の実施割合(2021年度)

図2 1.5Tと3.0T装置における全MRI検査の実施割合(2021年度)