倉敷中央病院様は、2014年から約8年間稼働していたDiscovery MR750w 3.0Tを2022年にアップグレードし、ディープラーニング画像再構成のAIR™ Recon DLを含む最新アプリケーション技術を搭載したソフトウェアバージョンを現在ご使用いただいております。このアップグレードは、短期間の工期によって装置ダウンタイムを最小限に抑える一方で、新規装置導入と全く同じ最新技術をご使用いただける環境となる魅力的な内容となっています。本稿では、実際に経験されたアップグレード後の様々な恩恵についてご執筆いただきました。

はじめに

当院は岡山県倉敷市にある急性期病院である。MRI装置は、1.5Tが4台、3Tが2台稼働しており、一日の検査数は予約と緊急を合わせて約90件から100件程度である。MRI検査室の技師は約10名で、6台の装置に分かれて日々の検査を行っている。

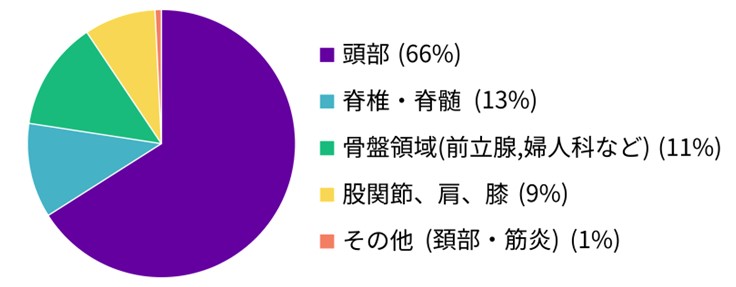

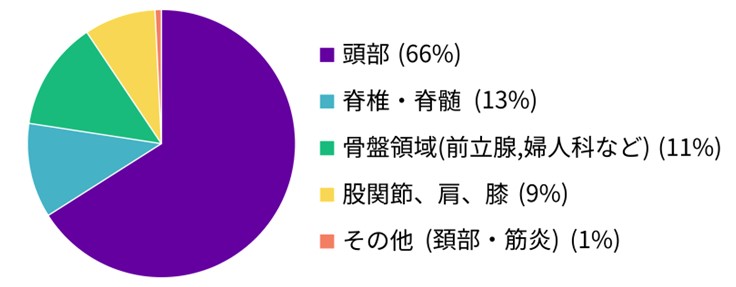

GE HealthCare社製のMRI装置は、Discovery MR750w 3.0Tが1台であり、2014年4月から稼働し2022年8月にバージョン26から29.1へのアップグレードが施工された。作業工程は休日を含む8月10日から8月15日までで、新規装置導入の工期が約30日間であるのに対して、今回のアップグレードの工期は6日間※と非常に短期間であったため、検査への影響を最小限に抑えることができた。アップグレードの内容は、PCや画像再構成エンジンのアップグレードとAIR™ Recon DLを含む最新ソフトの導入である。750wでの検査内容の内訳は、頭部(下垂体や眼窩も含む)が約66%、「脊椎・脊髄」、「骨盤領域(前立腺、婦人科など)」、「股関節・肩・膝」でそれぞれ約10%ずつの割合を占めている。(表.1)

倉敷中央病院 外観

倉敷中央病院 外観

表1.Discovery MR750w 3.0Tでの検査内容の内訳

表1.Discovery MR750w 3.0Tでの検査内容の内訳

本稿では、アップグレードによって新しく導入されたアプリケーションを用いて撮像した様々な臨床症例や検査数の推移を中心に紹介する。

※今回の工程はシミングも併せて行っているため6日間であるが、通常のアップグレード平均工程は3日間。

ディープラーニング画像再構成:AIR™ Recon DLについて

当院における撮像条件の設定

今回のアップグレードによって、様々な新アプリケーションや拡張機能が導入されたが、一番の目玉となるのはAIR™ Recon DLではないだろうか。

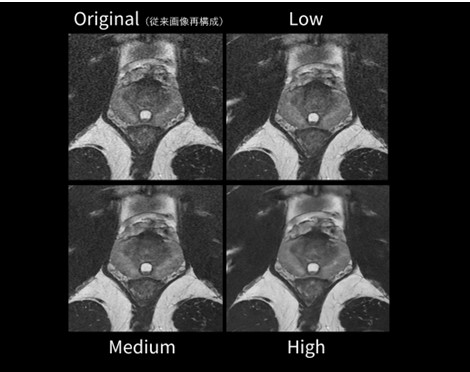

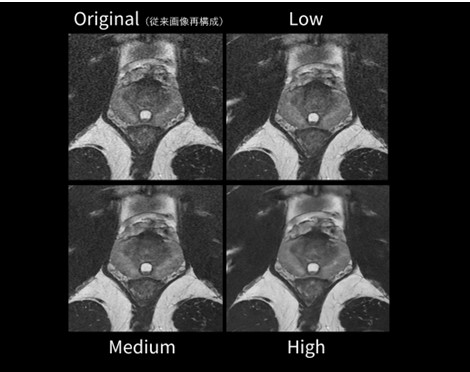

AIR™ Recon DLは、ディープラーニングアルゴリズムを活用して、k空間のrawデータ全体を直接画像再構成する技術である。その特長は大きく分けて3つあり、SNRの向上、尖鋭度の向上、トランケーションアーチファクトの低減、である。同意を得られたボランティアの前立腺の画像を提示する(図.1)。AIR™ Recon DLを用いない従来再構成法の画像(Original)と、AIR™ Recon DLを用いて、3段階のノイズ低減レベル(Low/Mid/High)でそれぞれ撮り比べてみると、レベルをHighに上げるに従ってノイズは低減すると同時に空間分解能は保たれており、前立腺の辺縁域と中心域の境界も明瞭に描出されている。ボランティア画像でもわかるように、特にSNRの向上効果が大きい。当院では以下のようにシーケンスを変更した。①空間分解能を高めて高画質化、②加算回数を減らしParallel Imagingのfactorを大きくして撮像時間の短縮、③受信バンド幅を広げてEcho Spaceの短縮、を行った。

図1.前立腺における従来画像再構成とAIR™ Recon DLの各ノイズ低減レベルの比較

図1.前立腺における従来画像再構成とAIR™ Recon DLの各ノイズ低減レベルの比較

頭部ルーチン検査

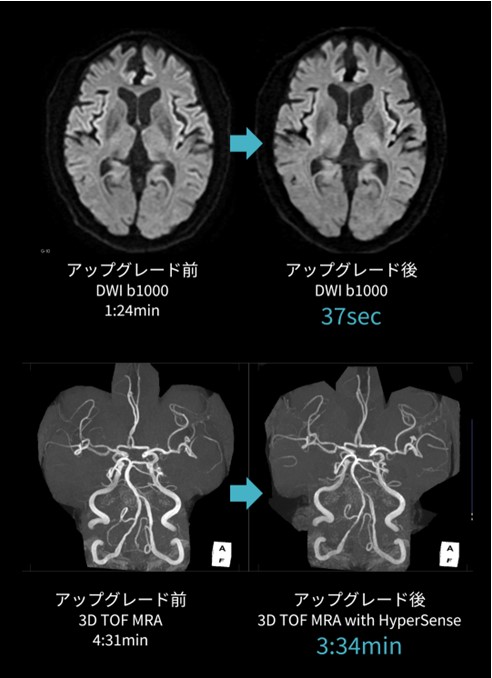

前述の①~③を変更し、頭部ルーチンの撮像時間は表のように大幅に変化した(表.2)。

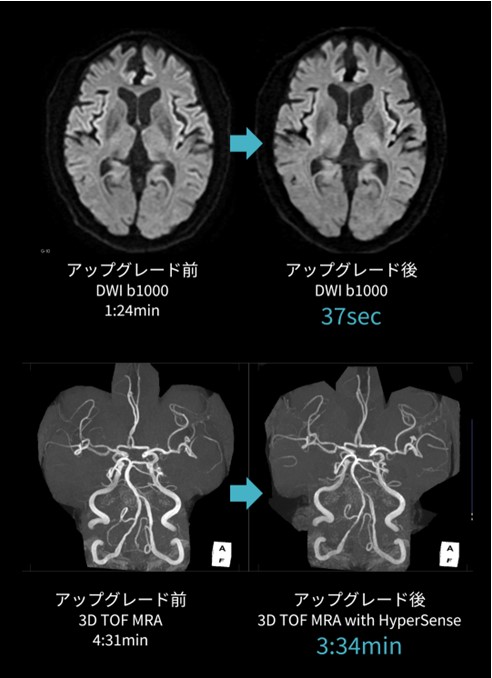

また、アップグレードによって新たに加わったアプリケーションにHyperSenseがある。HyperSenseは圧縮センシングの手法を用いて、SNRを損なわず撮像時間の短縮を可能とする技術で、3Dシーケンスに使用することができる。頭部MRAと頸部MRAは、HyperSenseを使用することによって、画質の劣化を抑えて撮像時間の短縮が可能となった。

表2.アップグレード前後における頭部ルーチン検査の撮像時間の変化

表2.アップグレード前後における頭部ルーチン検査の撮像時間の変化

頭部ルーチンの一例として、アップグレード前後で撮像していた脳梗塞後のフォローアップの患者さんの画像を挙げる(図.2-1)。

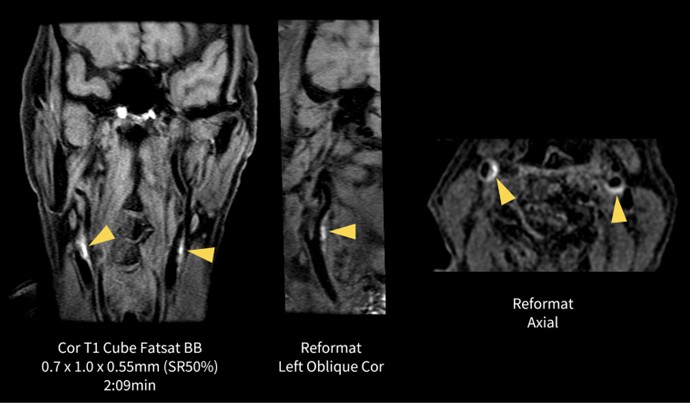

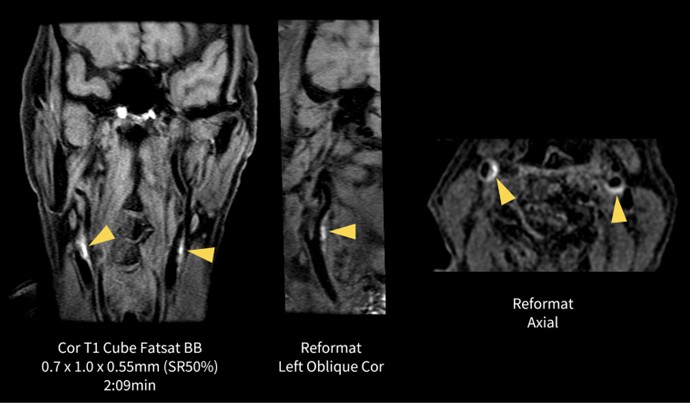

DWIは加算回数を3から1回に減らしているが、ノイズは目立たず両者に差はないと考える。頭部MRAに関しても、HyperSenseとARCのfactorを適切に設定して撮像することによって画質の劣化はみられず、穿通枝の描出も以前と変わらない印象である。また、当院では頸動脈プラークの簡易検索のため、脂肪抑制併用のCube T1をCoronalで撮像している。アップグレード前よりもスライス厚を薄くすることでMPRでも観察しやすい画像となり画質向上につながった。撮像枚数の増加による撮像時間の延長はHyperSenseによって最小限に留めている。(図.2-2)。

図2-1.アップグレード前後における頭部ルーチン画像の比較

図2-1.アップグレード前後における頭部ルーチン画像の比較

図2-2.Cubeを用いた頸動脈プラークイメージング

図2-2.Cubeを用いた頸動脈プラークイメージング

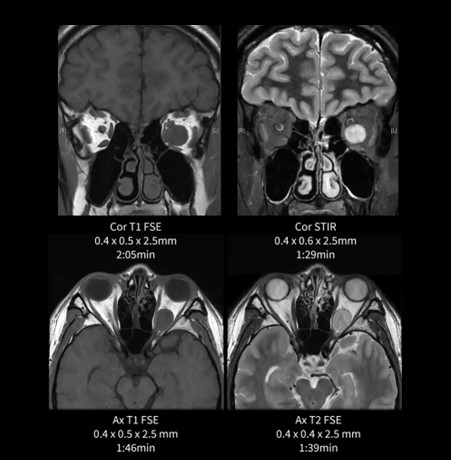

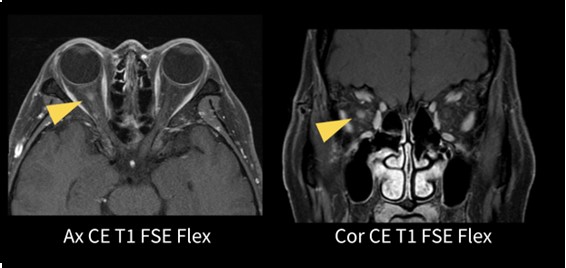

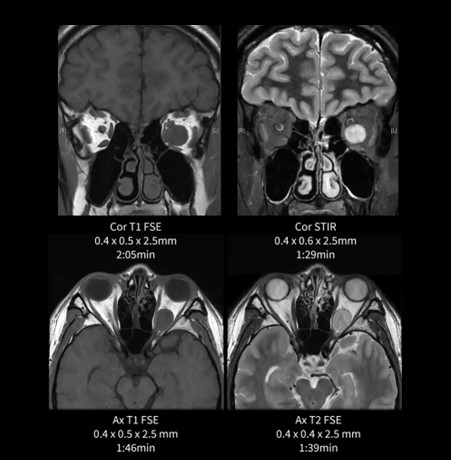

眼窩(眼窩内腫瘍)

眼窩は32-Channel Head Coilで撮像している。FOV15cmでスライス厚も2.5mmと高分解能な撮像条件であるが、SNRは十分に担保されつつ、腫瘍と視神経や内直筋、外直筋との位置関係も明瞭に描出されている。注目していただきたい画像はCoronal STIRである。STIRはSNRが下がりやすいシーケンスの一つであるが、AIR™ Recon DLのおかげでノイズも目立たずに短時間で撮像することができた。

図3.眼窩(眼窩内腫瘍)

図3.眼窩(眼窩内腫瘍)

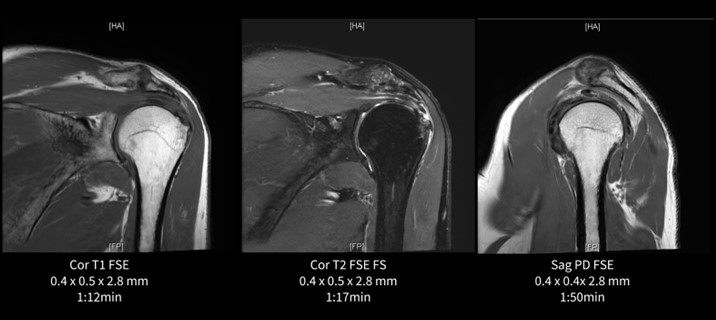

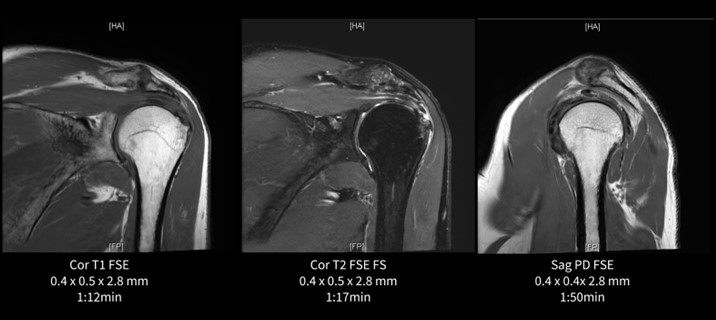

肩関節(棘状筋腱部分断裂疑い)

肩はGEM Flex Coilで撮像している。従来はPROPELLERで撮像していたが、アップグレードをきっかけにAIR™ Recon DLが併用できる2D FSEの撮像法に変更した。撮像時間は短縮され、空間分解能の向上により棘上筋腱の断裂部分や大結節の軽度陥凹と骨髄浮腫も明瞭に観察することができる。呼吸や体動の影響が大きい場合は従来通りPROPELLERで撮像しているが、患者さんの違いによる対応の幅が広がったこともAIR™ Recon DLの恩恵と考える。

図4.肩関節(棘上筋腱部分断裂疑い)

図4.肩関節(棘上筋腱部分断裂疑い)

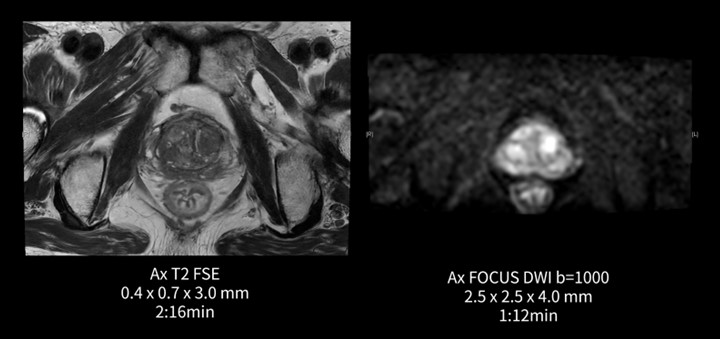

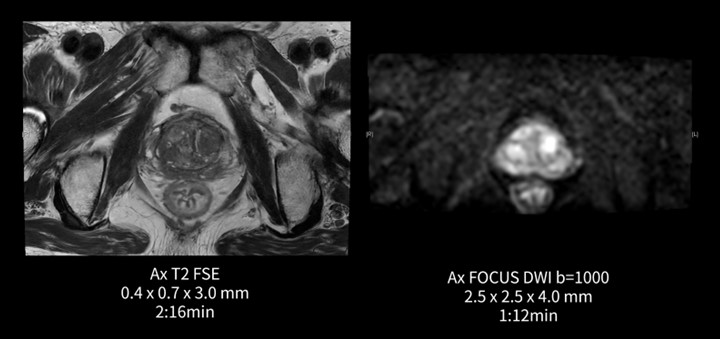

前立腺(前立腺癌疑い)

当院では、2021年よりPI-RADSの撮像条件に準じたものに変更した。以前より面内の分解能を細かく、スライス厚を薄くしたため、3TといえどもSNRを担保するため時間をかけて撮像していたが、AIR™ Recon DLによってその悩みは解消された。例として、T2強調像は3分47秒→2分16秒に、FOCUS DWI b=1000は3分0秒→1分12秒と大幅に撮像時間の短縮となった。

図5.前立腺(前立腺癌疑い)

図5.前立腺(前立腺癌疑い)

AIR™ Recon DLに対する所感をまとめると、SNRの向上によって画質向上と撮像時間短縮を高いレベルで両立可能となった。特に小さいFOV、薄いスライス、SNRが低下しやすいSTIRでの撮像で恩恵を感じた。コイルの制限もなく、どの部位でも使用可能であるので幅広い検査に対応が可能である。

AIR™ Recon DLを使用する際の撮像条件は、アップグレード当初にOriginal画像や3種類のノイズ低減レベルの画像を比較し、放射線診断科の先生方とも話し合いながら検討を行った。現在、医師からはSNRと空間分解能の向上によって読影しやすくなったとご意見を頂いている。

アップグレードにより新たに使用可能となった技術

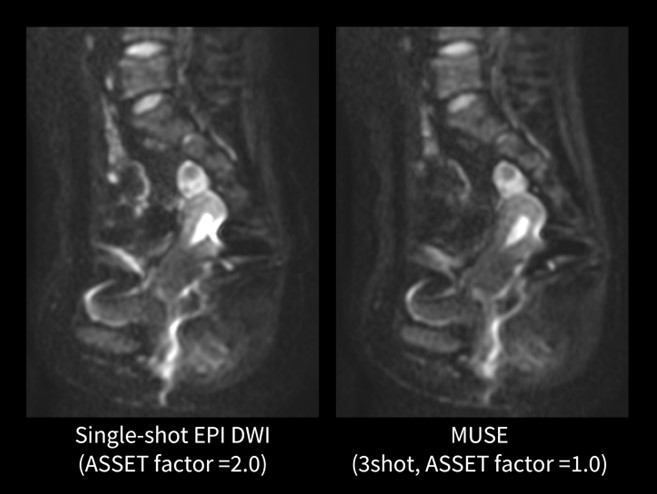

MUSE

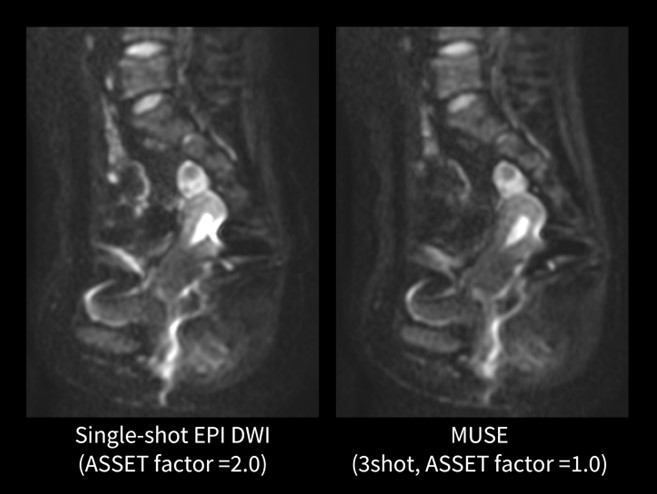

位相エンコード方向にデータ収集を分割するマルチショットDWIのMUSE(Multiplexed Sensitivity Encoding)が使用可能となった。ソフトのバージョンやコイルの種類によって分割できるshot数やASSETのfactorの組み合わせは異なるが、当院では3shot(ASSET=1.0)の撮像条件を用いることによって従来のシングルショットEPI DWIより歪みの少ない画像が得られることを確認している。画像は同意を得られたボランティア画像である(図.6)。シングルショットEPI DWI(ASSET=2.0)と比べて、MUSEの方が子宮後方の直腸ガスの磁化率変化による歪みの影響を軽減できている。

図6.婦人科骨盤部DWI(ボランティア画像)

図6.婦人科骨盤部DWI(ボランティア画像)

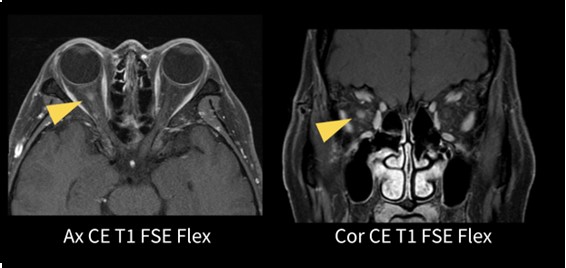

Flex (2D FSE 2point Dixon)

本症例は視神経炎の患者さんの造影検査である(図.7)。従来は3point Dixon法のIDEALのみであったが、今回2D FSEで2point Dixon法のFlexが使用可能となった。従来IDEALでは4分程度で撮像していたがFlexでは3分程度で撮像できている。眼窩内の脂肪信号の消え残りもなく、右側の視神経炎の病変部の造影効果も明瞭に観察でき良好な画像が得られている。

図7.眼窩造影(視神経炎)

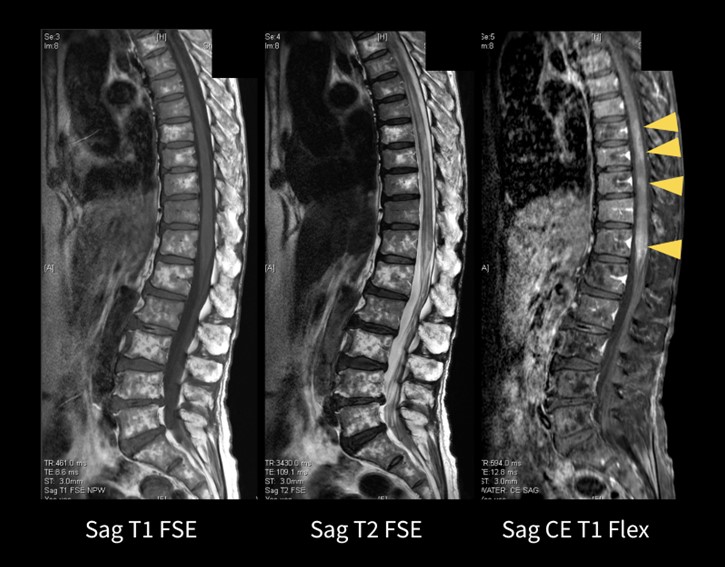

Flexible No Phase Wrap

従来は、No Phase Wrap(以下、NPW)の値を直接設定することが出来ず、オーバーサンプリングが必要な撮像において、必要以上に撮像時間の延長が生じる場合があった。アップグレード後はNPWの値を直接入力でき、位置決め画像上でオーバーサンプリング領域が表示されるため、被写体に対してより柔軟にオーバーサンプリングと撮像時間の最適化を行うことが可能になった。

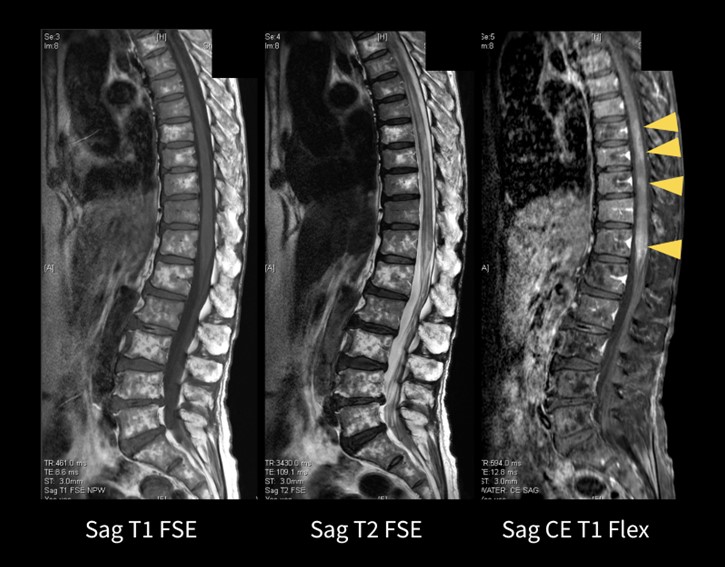

本症例は、脱髄性疾患や脊髄炎疑いの患者さんの造影検査である(図.8)。撮像範囲の指示は胸椎5番から腰椎5番までと広範囲であったが、位相FOV(位相方向=SI)を広げることで空間分解能は維持しつつ、NPWの値を調整することで、結果的には撮像時間の延長なく画像取得できた。撮像範囲が広く脂肪抑制不良が懸念されるため、造影後はFlexを用いて撮像した。従来IDEALを用いて4分程度で撮像していたが、Flexでは3分程度で均一な脂肪抑制画像を得ることができた。胸髄を中心とした病変部も明瞭に描出されている。

図8.FLEXを用いた脊椎造影検査

図8.FLEXを用いた脊椎造影検査

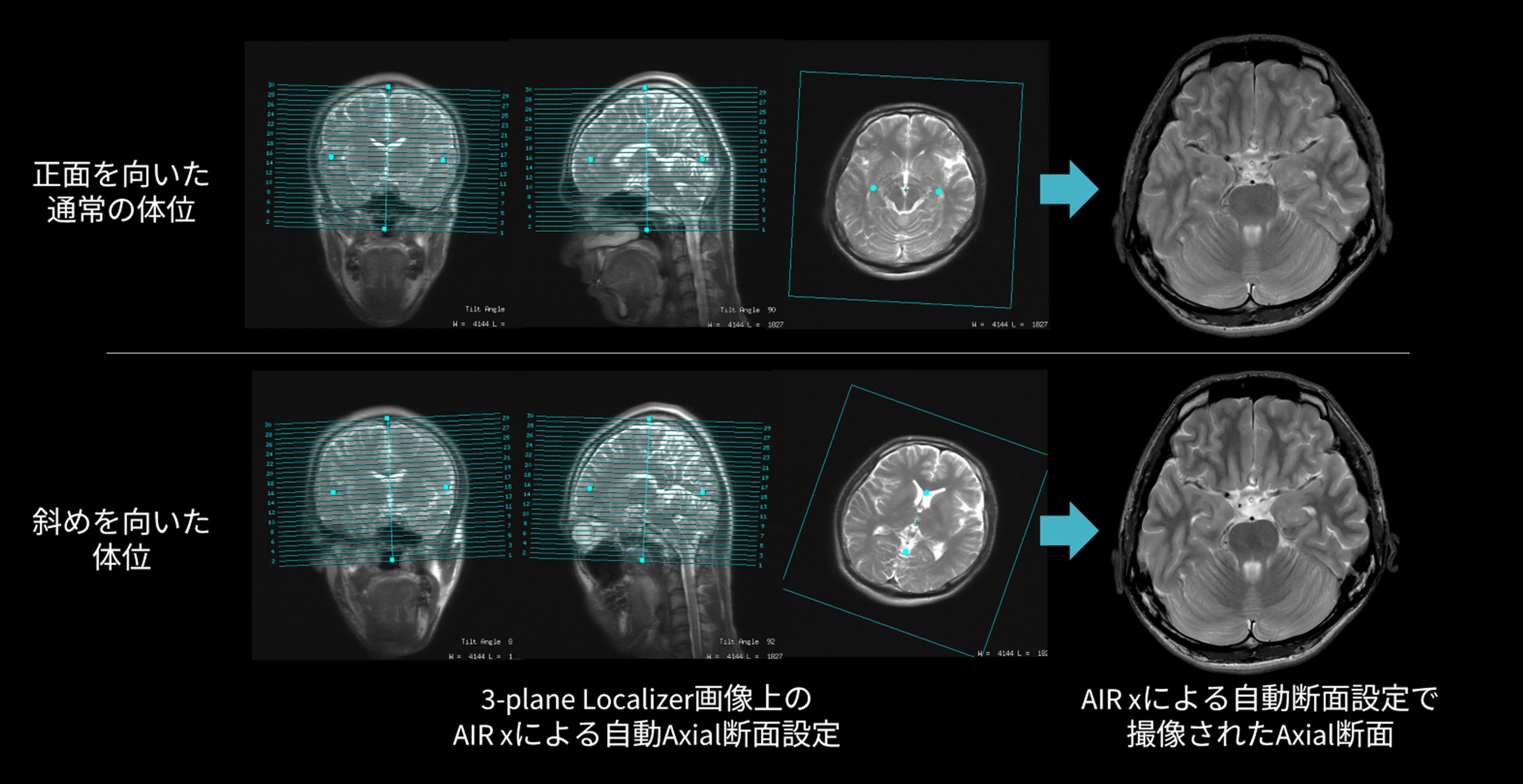

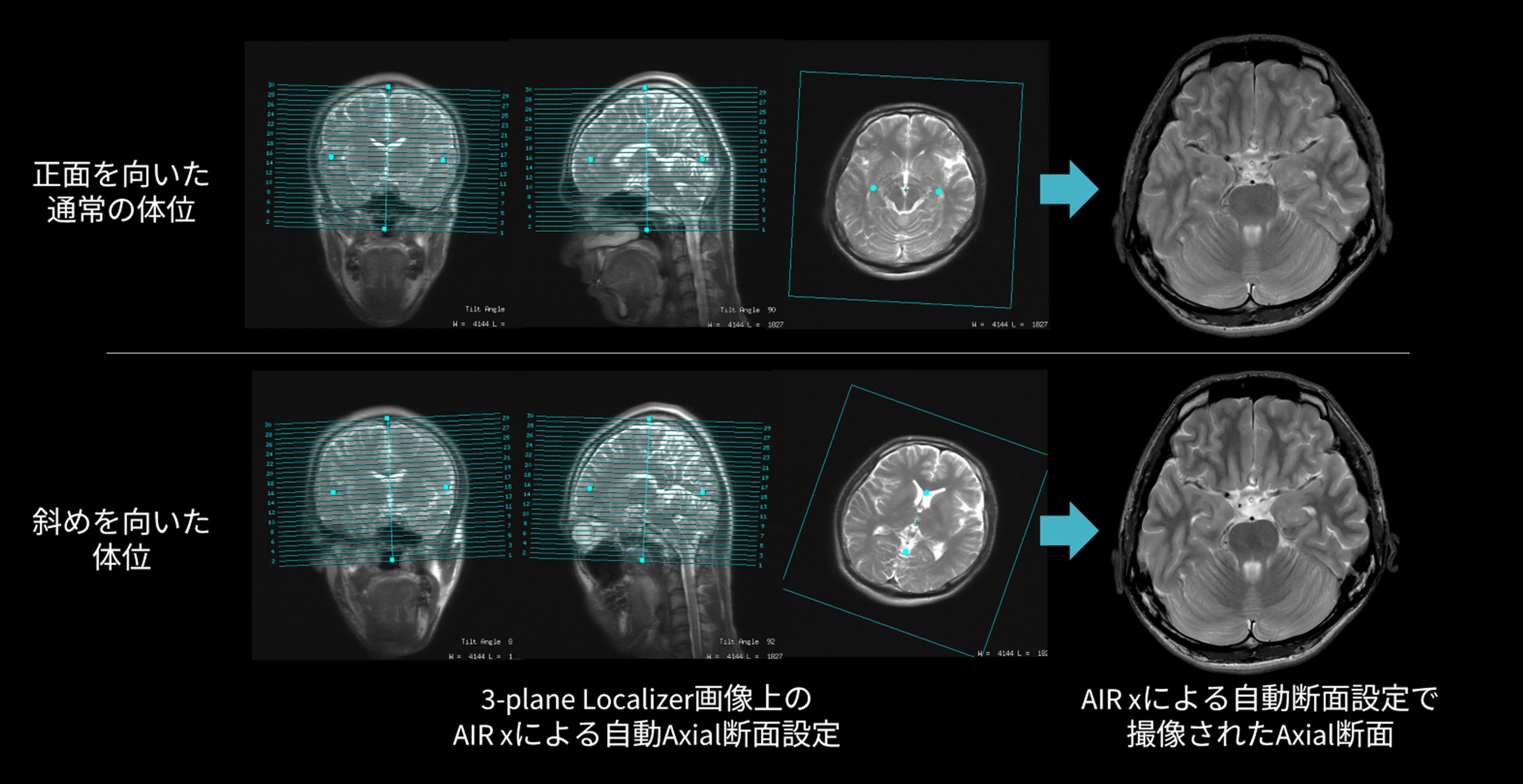

AIRx™ Brain / Knee

ディープラーニングモデルを使用して、解剖学的構造を自動的に認識し、自動位置決めを行う機能であり、個人的にAIRx™ BrainはAIR™ Recon DLに次いで2番目におすすめの新しいアプリケーションである。

ボランティアで真っ直ぐ上を向いた状態とわざと斜めに向いた状態で位置決め画像を取得し、角度調節をせずにそのままT2強調像を撮像したが、左右差やOMラインからのずれ等もほとんどなかった(図.9)。実際の患者さんの撮像時もほとんど角度を変える必要はなく、確認程度の作業で済んでいる。この設定ワークフローの向上は、MRI検査にまだ慣れてない若い技師から特に好評である。頭部検査では、頭部や頸部のMRAの位置合わせやMIP処理などの作業が多く、焦りが生じストレスを感じやすいが、AIRx™のおかげで余裕をもって検査ができるようになったと聞いている。またフォローアップの患者さんの撮像時には、前回の撮像の角度と揃えることが容易となり、前回との比較がしやすい画像を提供できるようになったこともメリットと考える。

図9.AIRx™使用時における、通常体位と斜めを向いた体位で撮像されたAxial断面の比較斜めを向いて撮像された位置決め画像でもAIRx™により瞬時に撮像する断面が設定され、得られた画像も通常の体位と遜色ないことが分かる

図9.AIRx™使用時における、通常体位と斜めを向いた体位で撮像されたAxial断面の比較斜めを向いて撮像された位置決め画像でもAIRx™により瞬時に撮像する断面が設定され、得られた画像も通常の体位と遜色ないことが分かる

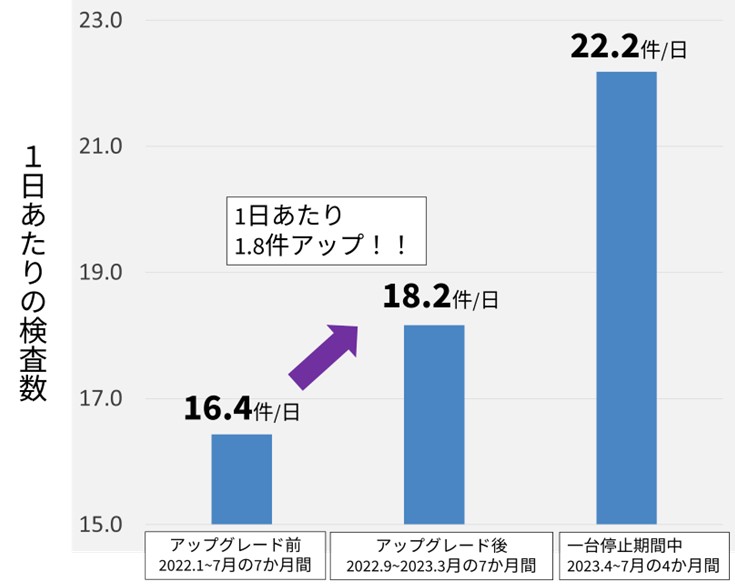

アップグレード前後での検査数の推移について

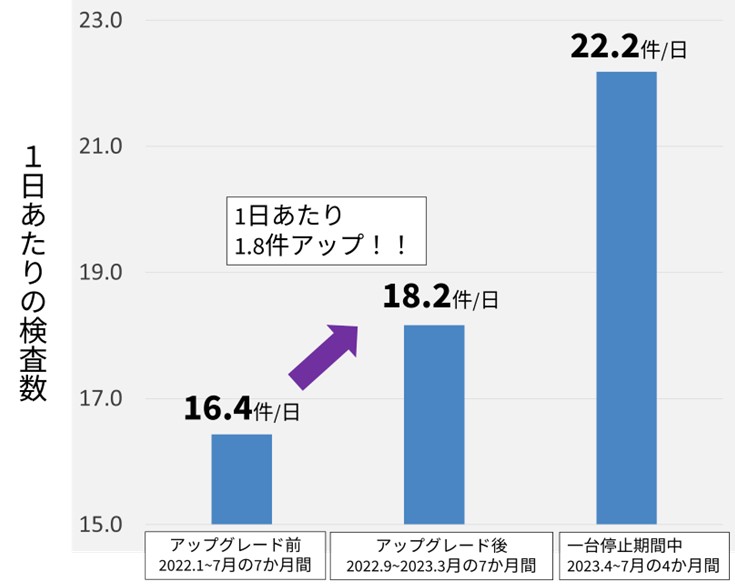

アップグレード前は1日あたり平均16.4件だったが、アップグレード後は1日あたり平均18.2件と1.8件増加した(表.3)。また、院内で稼働する別装置の更新のため2023年4月から8月末まで1台停止の期間があった。その期間の予約数は減らさなかったので、残る5台で1台分の検査数をカバーする必要があった。その期間はGE HealthCare社製の装置で1日あたり平均22.2件とさらに4件も多く撮像することができた。外来の患者さんを大幅に待たすことはなく、緊急検査にも問題なく対応することができたので非常に助かった。診療報酬の面では3T装置における加算があり、増加した検査数を今後も維持していくことによって、病院の収益への貢献も期待できる。

また、閉所恐怖症や状態の悪い患者さんに対しても、AIR™ Recon DLや他の新しいアプリケーションを撮像時間短縮に用いることによって、より負担の少ない検査を行うことができるようになったこともアップグレードのおかげである。

表3.アップグレード前後での検査数の推移

表3.アップグレード前後での検査数の推移

最後に

正直なところ、短期間工期のアップグレードで、これほど劇的に画質が向上し、撮像時間が短縮するとは想像していなかった(疑ってすみません…)。以前はSNRが足りず再撮像を行っていたケースもあったが、アップグレード後はそのようなことはほとんどなくなり、非常に安定した画像を得ることができるようになったと感じている。撮像時間の短縮だけではなく、再撮像の減少によるスループットの向上も撮像件数の増加につながったと考える。

今回紹介できなかった内容もたくさんある。是非とも実際に導入していただいて、新しいGE HealthCare社製 MR装置の素晴らしいスペックを各施設にて体感していただきたい。

最後に今回の執筆にあたりご協力いただいた倉敷中央病院 放射線技術部のスタッフに感謝申し上げる。

倉敷中央病院 MRI検査室スタッフ一同

倉敷中央病院 MRI検査室スタッフ一同

図2-1.アップグレード前後における

図2-1.アップグレード前後における

図3.眼窩(眼窩内腫瘍)

図3.眼窩(眼窩内腫瘍)

図6.婦人科骨盤部DWI(ボランティア画像)

図6.婦人科骨盤部DWI(ボランティア画像) 図7.眼窩造影(視神経炎)

図7.眼窩造影(視神経炎)

図9.AIRx™使用時における、通常体位と斜めを向いた体位で撮像されたAxial断面の比較

図9.AIRx™使用時における、通常体位と斜めを向いた体位で撮像されたAxial断面の比較

倉敷中央病院 MRI検査室スタッフ一同

倉敷中央病院 MRI検査室スタッフ一同