第6回 「外部保存」のメリットとは?(#3 システムの更新/データ容量試算)

[Page 1/4]

今回のキーワード: bps、実効速度、ビット、バイト、ピクセル、増加率

| くらら: | 「蔵田先輩!今日もよろしくお願いします!」

|

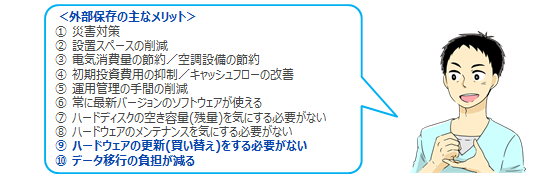

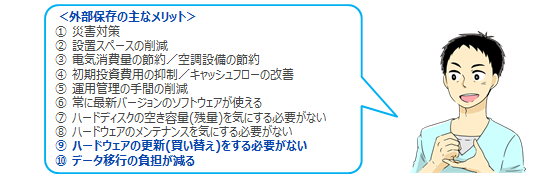

| イチロー: | 「よーし、今日も頑張ろう!外部保存のメリットも残り2つだね。念のため、その2つを見ておこう。」

|

| イチロー: | 「この2つは、いずれもシステム更新に関わるものなんだ。まず、⑨だけど、前回説明した通り、ハードウェアのメンテナンスは、ベンダー側で責任を持ってやってくれるんだったよね。だから、ハードウェアの耐用年数を超えて、交換する必要が出てきても、それはベンダー側でやってくれるんだ。僕たちにとっても、5年おきとか6年おきに、まとまった予算を確保する必要がなくて助かるね。」

|

| くらら: | 「院内の一次PACS、いわゆるモダリティなどとのDICOM送受信や、高速な配信のためのシステム部分だけは更新する必要があるけど、長期的なデータ管理は外部保存しているので、一時的なハードウェアの更新費用がかからないってことですよね。」

|

| イチロー: | 「その通り。いわゆるキャッシュフローが改善されるし、データ移行の手間やコストも減るね。」

|

| くらら: | 「それが⑩のメリットですね?」

|

| イチロー: | 「そう。外部保存側にすべてのデータを持っていれば、院内の新旧PACS間では、必要最小限のデータを移行するだけでいいからね。かなり古いデータは、必要に応じてデータセンターから取得すればいいよね。仮に、すべてのデータを移行する場合でも、実は外部保存にするメリットがあるんだ。」

|

| くらら: | 「どういうことですか?」

|

| イチロー: | 「画像は容量が大きいから、データ移行には時間がかかるよね?違うベンダーのPACSに変える場合には、DICOM転送するから、なおさら時間がかかるんだ。システム更新でデータ移行をしている間は、新旧システムが同時に動いているので、その分電気代もかさむし、スペースも取られる。だから、出来るだけ短期間で済ませたいんだけど、日中にデータ移行を行うと、まだ利用中の旧システムに負担がかかるんだ。大量のデータをやり取りするからね。すると、いつもより画像表示に時間がかかることも懸念されるので、通常は夜間や休日だけに行うことが多いんだよ。」

|

| くらら: | 「外部保存にしていると、それがどうやって解決されるんですか?」

|

| イチロー: | 「外部保存側にデータがあれば、データ移行は外部保存先からデータを取得することが出来るよね。そうすると、利用中の旧システムには負担がかからない。日中も含めてデータ移行することが出来るよね。」

|

|

| くらら: |

「なるほど!ところで、データ容量が大きいと言えば、データセンターからの画像取得って、すごく遅くなったりしないんですか?」 |

| イチロー: |

「回線スピードにもよるけど、今のインターネット接続は光回線が主流だから、100Mbps以上はあるので、それほど遅くならないよ。」 |

| くらら: |

「びーぴーえす?」 |

|

| イチロー: | 「Bit per secondの略で、1秒あたりに送れるデータ量を示したものだよ。100Mbpsなら、1秒間に100メガビットのデータを送ることができる。ただ、これは物理的な最大値なので、実際には20メガビットから30メガビットくらいになることが多い。これを実効速度って言うよ。」

|

| くらら: | 「PACSに保存しているデータ量は、ギガバイトとかテラバイトとかって言いますよね?単位が少し違う気がするんですけど。」

|