第八話 外部保存の注意点とは?(ベンダーの中立性)[Page 2/2]

今回のキーワード:VNA(ベンダー・ニュートラル・アーカイブ)、通信プロトコル、STS、LTA

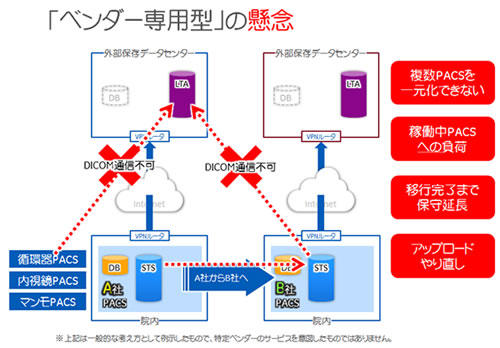

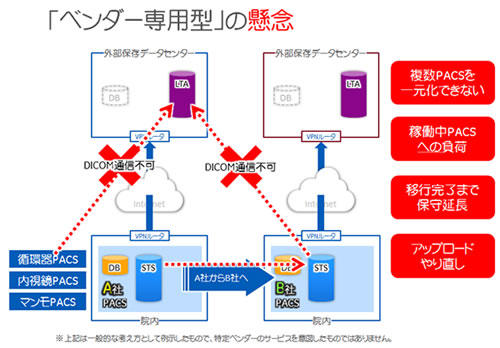

| 志位: | 「PACSは診療のために通常通り稼働し続け、そこに並行して行う作業になるので、大変だよ。それに、少なくともデータセンターから古いPACSにデータを戻して、新しいPACSにDICOM通信で送り終わるまでは古いPACSを稼働させておかないといけないから、その間は古いPACSの保守も継続しないといけないんだよ。」

|

| くらら: | 「これって、今後データ量が増えていったら、もっと時間がかかりそうですね。」

|

| イチロー: | 「うん。毎日の運用を考えて、データセンターとの通信や新しいPACSに移行する時間を夜間休日に限って、とか考えていくと、年単位で考えていかないといけなくなるよね。」

|

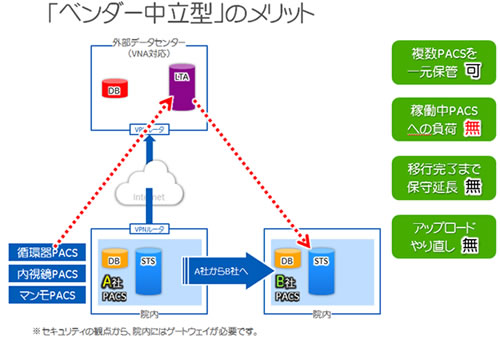

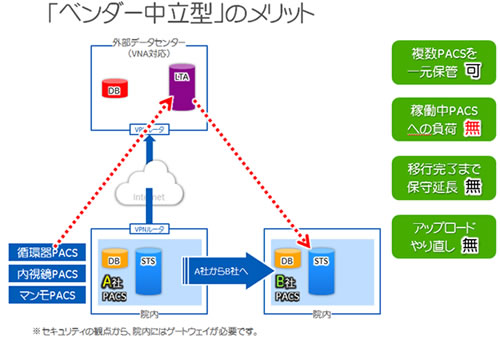

| 志位: | 「そういう問題もあって、業界全体としてはベンダー中立の方向に動いてきて、医知の蔵もその一つだね。ベンダー中立だとPACSベンダーが変わったとしてもデータセンターと新しいPACSとの間はDICOM通信ができて、データセンターに独立したDBも持っているからQ/Rも可能、データセンターへのアップロードのやり直しもないよね。新旧PACS間はDICOM通信が必要だけど、STSにあるデータのみを移行すれば良いから、旧PACSを稼働させておく時間も短くて済むよ。」

|

| イチロー: | 「データセンターに独立したDBがあることで、院内の複数PACSからのQ/Rにも対応できますし、志位先生が言われてきた一元管理もできますよね。いずれにしても、蓄積してきたデータを移行するのは、今後ますます大変になることは変わらない。それがもとでPACSベンダーを変えられない、というリスクを減らすためにも、早くVNAを導入しないといけないですね。」

|

| くらら: | 「ベンダー独自の通信でのデータ移行の大変さを知って、私、なんだか焦ってきました。」

|

| 志位: | 「そうそう、事務長から医知の蔵の費用について詳しく教えてほしいと言われているんだよ。」

|

| くらら: | 「確かに事務長が気にされるところですね。」

|

| イチロー: | 「それでは次の打ち合わせで説明しますね!」

|